Mardi 13 avril

Le mardi 13 avril j’ai découvert Beth Ditto et son groupe qui n’existe plus.

Sarga

Mardi 13 avril

Le mardi 13 avril j’ai découvert Beth Ditto et son groupe qui n’existe plus.

Lundi 12 avril

« Mais l’enquête est là, elle est partout, c’est le nom caché de la vie.

De là, c’est cette enquête diffuse, vécue, offerte à tous, branchée sur le sensible, qu’il faut réactiver envers le vivant, et pas une sensibilité romantique et mystique d’un côté, ni de l’autre un raisonnement d’allure scientifique, réductionniste, confisqué par les experts, qui n’est que le cache-sexe de l’extractivisme (il faut en effet réifier la nature en matière inanimée pour en justifier l’exploitation à tout crin). »1

« Ce goût pour l’animisme pensé comme connexion sensible opposée à une approche rationnelle passe par l’idée que l’accès aux invisibles, aux significations et aux communications des autres vivants est amoindri par le travail des sciences, par leur usage du raisonnement et du langage. Or, le paradoxe infernal de cette idée tient en une phrase : ce sont précisément des sciences (les sciences du vivant réanimantes) qui ont généré ces savoirs émancipateurs à l’égard du vivant. »

« On accède par là à un sens élargi, non amputé, de ce qu’est la sensibilité : le dispositif de captage du réel qui instrumente un humain, c’est le tissage de toutes les puissances des sens et de la pensée […Q]ue l’on soit voué à osciller entre l’un et l’autre exclusivement, c’est une aberration bien moderne. »

« À certains égards, cette approche partage l’affect philosophique du vitalisme : c’est bien la vie, le fait vivant, qui est le grand mystère et la grande puissance autour de laquelle tout gravite, et pas la culture, l’esprit, la consicence, la morale, la raison… Mais il s’agit de donner du corps à cette fascination pour la vie en regardant sérieusement le vivant : en métabolisant les savoirs biologiques les plus pointus et les plus ouverts, pour leur restituer leur puissance mythique, en les subvertissant au passage. »

« C’est une tentative de contourner en sifflotant les dualismes entre science et fiction, poésie et exactitude, sensibilité et raison, pour forger une sorte d’alliage incandescent de toutes les facultés vivantes : les sens les plus aiguisés, le corps le plus mobilisé, l’imagination la plus sauvage, les raisonnements les plus serrés, la sensibilité la plus vibratile, la fabulation et le savoir. Pour préparer la rencontre avec le monde […] »

1 Les extraits encadrés sont de moi, tous les autres sont issus de Manières d’être vivant de Baptiste Morizot.

Dimanche 11 avril

Je crois bien que dans les prochains jours c’est de ce côté-là qu’il faudra aller voir.

Dimanche 11 avril

Pourquoi est-ce que je parle de tout ça et pourquoi j’y reviens ? La peau, la forêt enneigée, mon homme-bête et les textes revenant à la ligne. Comment toutes ces choses tiennent ensemble, ou pour être plus précise : pour quelle raison je dois les faire tenir. J’observe ces quelques motifs épars se promener en moi selon une carte que je n’ai jamais lue. Il est indéniable que quelque chose est en train de se cristalliser à cette jonction-là, mais j’ignore encore quoi exactement. C’est une sensation étrange que de se retrouver ainsi avec sur les bras 1) une certitude et 2) une énigme à résoudre. Ici, faute de fabrique de la drôlerie (ça c’est un peu plus bas) apparaît un peu de la fabrique d’un imaginaire. Alors je vais tenter d’exposer ce qui se joue dans cette intersection de motifs et de formes.

1 – Quand je pense peau, l’image s’accompagne automatiquement de celle d’une aiguille la transperçant (je pourrais dire : la peau a une envie d’aiguille, elle l’appelle). Cela je parviens à me l’expliquer car je connais mes marottes. En effet, l’aiguille en piquant la peau se trouve à la fois à l’extérieur, à la surface et à l’intérieur de celle-ci. C’est la vue « omnisciente » de la peau par l’aiguille. Tous les aspects de la peau me sont rendus accessibles par le travail de l’aiguille.

2 – L’homme perdu marchant sur la neige laisse des empreintes de ses pas. Celui que j’imagine retourne sans le vouloir (mais sans pouvoir faire autrement) sur ses pas, il se retrouve face à ses propres traces.

3 – Il est aussi un homme-bête qui ne parle plus le langage des hommes. Il ne communique pas davantage avec les autres animaux. Il est entre-deux. Il est un Barbare. Dans cet état transitoire où il a des choses à se dire.

4 – Les textes qui reviennent à la ligne induisent un rythme. Que les phrases soient longues ou non, la disposition coupe court de la même manière . Ainsi, elle produit un effet de ritournelle. Devant cette disposition on ne peut faire autrement : on lit quelques mots puis revient en cadence au bord gauche de la page.

C’est comme coudre du tissu. Le texte est un tissu qui se coud sous nos yeux, et que nous cousons en le lisant. La lecture est une lecture-couture.

Le reste, je n’arrive pas à le formuler sous forme de phrase. Mais il y a un cheminement. On pourrait le résumer en ces termes :

Aligner les mots – Aligner les pas – Laisser des

traces

Revenir sur ses pas – Revenir

à la ligne

Coudre le texte

Piquer la peau

Revenir à la ligne – Coudre

la peau

Refermer la béance par

le langage

Pour refermer une blessure, il faut exercer sur la peau des dizaines de micro-blessures, des petites piqures-mots. Il faut y revenir et y revenir encore jusqu’à ce que tout soit dit. Pour fermer une blessure il faut en faire le tour. Mais peut-être le terme de blessure est-il ici en trop. Peut-être amène-t-il un brin de tragique là où ce n’est pas nécessaire. À moins de nommer blessure la connaissance intime d’une chose, quelle que soit sa nature. Comme dans cette vidéo.

Voilà une combinaison de sens parmi d’autres possibles. C’est une proposition. C’est un début. Ça ne fait pas encore une histoire.

Samedi 10 avril

Piquée par la persistance dans mon imaginaire de l’homme-bête errant au milieu d’une forêt enneigée, je me suis procuré un autre livre, cette fois un essai sur le pistage des animaux. Je n’en suis qu’au début, mais déjà, justement, quelques pistes se présentent.

Dans ce passage, l’auteur en excursion en montagne hurle pour « répondre » aux membres d’une meute lupine qui se fait entendre dès la tombée de la nuit. Le faux dialogue tourne court ; l’auteur, tout en se réjouissant d’avoir pu échanger quelques minutes avec d’autres animaux (il insiste sur ce terme), a bien conscience de jouer une sorte de mascarade.

« Pour ce loup du Vercors qui a cherché à faire durer l’échange, il semblerait qu’il ait pensé, au début tout du moins, que je parlais loup, que le dialogue avait du sens, puisqu’il l’a fait durer. Cette piste aboutit à d’intrigantes déductions. Car elle se reconnecte avec une figure centrale du problème de la traduction entre étrangers, j’ai nommé le « barbare ».

Le barbare au sens étymologique est celui qui, à l’oreille du Grec, fait « barbabar », celui qui parle par borborygmes inintelligibles : celui qui ne sait pas parler la vraie langue. Mais, plus finement, le barbare n’est pas un personnage, c’est le nom d’un moment dans la rencontre : c’est le moment où l’on ne sait pas encore si celui d’en face parle comme nous, ou s’il ne fait que produire des bruits. Pour les Grecs, les bêtes sauvages ne parlent pas, mais justement le barbare n’est pas une bête sauvage, il occupe la zone liminaire entre la bête et l’homme, cette zone d’indistinction : il vocalise, il semble même nous adressser des phrases, mais elles sont inintelligibles, et on ne sait pas encore s’il sait parler. C’est cette incertitude qui fait le barbare. Quand on s’attardera à le comprendre mieux, à apprendre sa langue d’abord bruit, quand on verra qu’il y discourt habilement, ou fait de la poésie, on l’appellera autrement : étranger, Perse ou Scythe, mais plus barbare. » Ici, alors que c’est le loup qui semble le relancer et l’interroger, l’auteur constate que c’est lui qui était « le barbare d’un fauve ». (Manières d’être vivant, Baptiste Morizot)

Liminaire : quel mot superbe, dans ses sonorités comme dans sa signification. Toucher la limite semble le seul moyen d’appréhender la totalité d’un état : ici, à la fois l’animal, le « civilisé », mais aussi le seuil par où l’on passe de l’un à l’autre. Se tenir dans cette zone, à la limite, et décrire le monde de cette lisière-là est peut-être le meilleur moyen de l’embrasser. Et alors, des manques propres au barbare pourrait surgir un possible, à la fois connaissance et sagesse, autrement dit une forme d’omniscience.

Ce n’est pas un hasard si dans M87*, j’ai fait traverser la montagne à mon migrant anonyme à la fin de son périple. Peu avant, il s’était réveillé sur un lit d’hôpital après avoir été sauvé de la noyade. Ainsi sorti d’outre-tombe, arraché au monde des morts, sans que je sache vraiment pourquoi je l’avais rendu muet. Dès lors, sa gorge était comme nouée, paralysée, inapte à laisser sortir un mot articulé. La traversée de la forêt en montagne devenait alors le moment de transition nécessaire, celui d’une suspension ontologique avant l’arrivée dans la nouvelle société tant espérée (l’Union, qui s’avérera aussi inhumaine que celle qu’il avait fuie). Le migrant qui aura survécu aura alors tout vu, tous les paysages mais aussi tout ce dont sont capables les hommes. De manière plus radicale encore, Oh Dae-Soo, le héros du film Old Boy de Park Chan-Wook, père incestueux malgré lui qui s’était coupé la langue en signe de pénitence et finissait son parcours dans une clairière enneigée, n’appartenait plus à l’humanité sans être devenu un animal sauvage pour autant. Il portait en lui tout à la fois l’amour et le malheur absolus, la faute inexpiable et l’affirmation de ce qu’il est. Le purgatoire est une forêt figée au plus profond de l’hiver. Reste à savoir si ce purgatoire-là est uniquement un moins, un en-deça du salut, ou bien la somme de tout le bois dont est fait le réel.

Le passage rédigé par Baptiste Morizot est lumineux. Il (re)donne un nom à un état qui relève de la puissance du mythe, à tel point qu’il faudrait toujours écrire Barbare avec une majuscule. Comme on le fait pour désigner les habitants d’un lieu.

Vendredi 9 avril

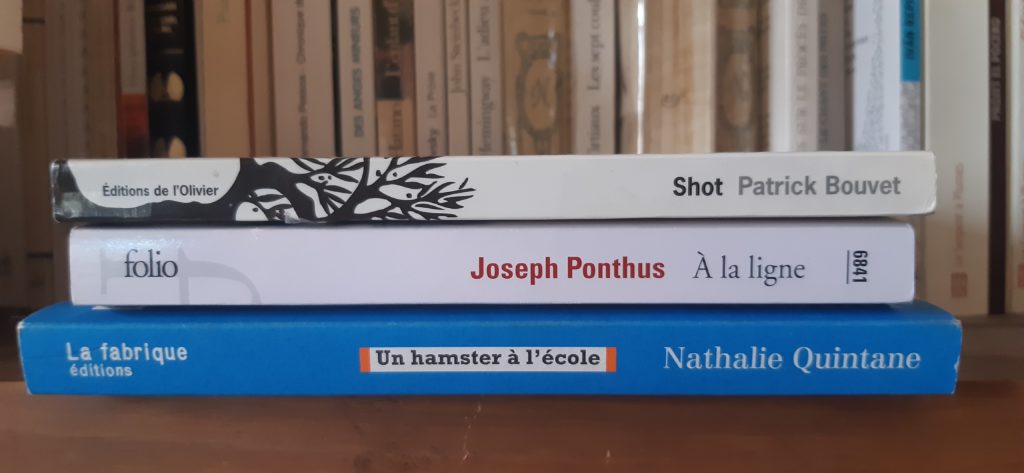

J’ai retrouvé dans un de mes sacs mon exemplaire de Shot, de Patrick Bouvet. Dans un geste spontané je l’avais pris dans ma bibliothèque il y a plusieurs semaines de cela pour le lire au collège entre midi et deux. Alors, je l’avais à nouveau parcouru avec plaisir (je ne l’avais pas lu depuis sa sortie en 2000) puis oublié au fond du sac comme je le fais souvent.

La particularité de ce texte est qu’il se présente avec de courtes strophes et procède par boucles (le texte avance par des répétitions de termes où sont introduits de légers changements d’une phrase à l’autre, comme si l’auteur essayait différentes combinaisons pour créer du sens et décrire des images – photographies, vidéos, etc).

Or, je réalise que depuis la (re)lecture de Shot et sur un temps très court, je me suis procuré À la ligne, feuillets d’usine de Joseph Pontus et Un hamster à l’école de Nathalie Quintane. Voici un extrait de chaque texte :

« Ainsi

Avons-nous eu droit

Entre autres notabilia

À une assistante sociale disant « Parler est un

besoin écouter est un art répondre est une

nécessité »

À une infirmière disant « Un soin réussi c’est

du bénéfice pour tous »

À un ergonome disant « La rotation aux postes

n’est pas un jeu de hasard les gains sont assurés »

Et

Surtout

Celle qui nous a fait rire un bon mois

Une opératrice de production piéceuse aux abats

rouges disant « Moins je porte mieux je me porte »

Je me souviens que le matin où l’affiche avait été mise

On se marrait

On se marrait

On se marrait

« Moins je porte mieux je me porte »

Bah oui tiens

C’est une bonne idée ça

Qu’on aimerait bien t’y voir mec de la com’

Pousser une journée avec nous

Et si tu pouvais aussi nous filer des tuyaux pour

porter pousser tracter tirer moins

Qu’on est plus preneurs que de tes affiches à la

con »

À la ligne de Joseph Pontus

« – Eh bien, ce pressentiment que j’avais eu

d’rentrer dans un tunnel sans fin en allant en

prépa, c’était pas faux, parce que dans la

foulée je suis devenue prof.

Ce qui est complètement dingue quand on y pense

c’est que tout ce bazar, les nuits sans dormir

les devoirs de 8 heures, le prof qui te traite de

[cochon

et que t’es l’élite de la nation, les 2-3 ans à pas voir

le jour quand t’en as dix-huit dix-neuf, tout ça

que t’aies le concours ou pas, que tu deviennes

normalien-lienne ou pas, ça te mène jamais

qu’à être prof. C’est vrai

que si tu continues dans le même style mais

dans d’autres écoles de même style, alors plus

[tard

tu deviens ministre, préfet ou chef d’entreprise.

Et je me demande si c’est pas justement d’avoir

[vécu

cette jeunesse-là qui fait que les ministres, les

[députés

par exemple

à cinquante ans ont l’air aux fraises, à s’exciter

sur l’autorité

ou tout à coup à se lâcher

comme si leurs parents venaient d’un coup

de leur permettre de sortir.

Un hamster à l’école de Nathalie Quintane.

Je pourrais dire que la lecture de trois textes de cette facture est un jeu de hasard. Mais je n’y crois pas et pense qu’en choisissant ces livres j’ai cédé à quelque monomanie soudaine. Vraisemblablement le passage à la ligne permet ici d’atteindre plus sûrement le réel. Un réel en tant que mécanique : drôle, absurde et presque chantant certes, mais où l’existence de chacun s’avère tout de même répétitive, étriquée, en un mot méchamment contrainte. Dans ce cas, le retour à la ligne agit comme une camisole (et c’est toute sa puissance).

Vendredi 9 avril 2021

La fabrique de la drôlerie se trouve ici.

Jeudi 8 avril 2021

Une image me revient souvent en tête : celle d’un homme muet et titubant au milieu d’une forêt enneigée. Je vois le personnage joué par Vincent Gallo dans Essential killing, Oh Dae-Soo à la toute fin d’Old boy. C’est presque un topos cinématographique, cette histoire d’homme réduit au silence dans un lieu où il n’y aurait, de toute façon, personne pour écouter ce qu’il aurait à dire. Il reste un homme privé (débarrassé ?) de son identité. Ce que montre ce paysage enneigé, c’est un homme pur, lavé de son passé. Un demi-homme, un homme-bête. Il n’a plus l’usage de la parole, il est condamné à tourner en rond. Il se perd, il est perdu.

À un moment ou un autre, la neige finit toujours par tomber dans mes textes. Je n’ai pas de mal à croire qu’à l’origine de cette petite obsession il y ait le fantasme de l’oubli du passé. Mais la neige agit aussi à l’inverse : elle ramène à l’enfance. Peut-être ai-je plus simplement été marquée, petite, par cette stupéfiante et insondable blancheur qui avait recouvert pendant la nuit le petit jardin familial à Pavillons-Sous-Bois. C’est indéniable, l’écriture est aussi mue par la volonté de retrouver des sensations. Elle est un shoot mémoriel.

« Ces sensations liées à la venue précoce de la nuit sur la ville hivernale, ou bien, peu après la rentrée des classes, vers la fin de l’automne, quand les devantures vétustes des boulangeries ou épiceries de quartier s’éclairent déjà plus tôt, tandis qu’il fait encore assez doux et qu’une petite pluie très fine parsème d’éclats brillants les rues au pavage inégal, entre les trottoirs couleur d’anthracite où se collent, musquées et luisantes, les dernières feuilles à demi décomposées des platanes, ces sensations très vives (bien que paisibles) de repos vespéral, de lampes accueillantes, de rumeur diffuse et comme lointaine, de soupe aux légumes, d’abat-jour au papier roussi, j’ai signalé que je voyais là une des raisons – sinon la principale – qui m’avaient poussé vers le roman. Je comprends très bien ce que signifie : se mettre à écrire à cause de la couleur jaune aperçue sur un vieux mur. » (Alain Robbe-Grillet, Le miroir qui revient)

Mercredi 7 avril 2021

Que la lecture de Camille de Toledo ces dernières semaines a été importante pour moi, c’est peu de le dire. Après le choc de la découverte, et maintenant que j’ai lu trois de ses oeuvres, je peux ajouter que je trouve son écriture inégale parce qu’elle tombe parfois dans l’abstraction. Mais on sent toujours que derrière le texte il y a quelqu’un qui cherche. Or cette impression parfois de tatonnement, qui fait que l’auteur semble se perdre en route est aussi ce que j’aime. Et justement, il y va, Camille de Toledo. Au bout de ce qu’il cherche. Au point de devenir Thésée. Il creuse. Il ne fait pas semblant. Jusqu’à extraire soudain par ses mots des choses absolument bouleversantes.

Vies potentielles reste mon livre préféré de ceux que je me suis procurés. La fiction y est encore présente. Elle apparaît à travers le tableau – pas le portrait, le tableau – de personnages mis dans des situations précises. Ces courts récits ne dessinent pas des types – éventuellement des prototypes, mais uniquement en tant qu’on est le prototype de soi-même. Ils figent plutôt ces personnages dans les trois ou quatre gestes qui les résument. Cette manière d’évoquer un personnage me paraît très juste. Elle semble nous prévenir : nous aussi, nous pouvons toujours nous croire libres mais il suffit de nous pencher quelques instants sur nos existences pour saisir à quel point nous reconduisons sans cesse les mêmes comportements. Chacun de nous est condamné à effectuer quelques gestes en boucle. Cette sorte de compulsion de répétition est ce qui forge véritablement nos destins individuels.

Dans ces conditions, raconter un morceau de vie dans ce qu’il a de plus concret, de plus matériel et de plus brut est ce qui parvient le mieux à cerner l’essentiel d’un personnage. Je suis très sensible à cette tentative menée par l’auteur de se contenter de cet autre geste, cette fois créateur, de se satisfaire d’une esquisse, pour en même temps lui donner toute l’intensité qu’il peut. J’ai envie de dire : Sarga !, comme on crierait Champagne !

Puis il y a les exégèses (« exégè&es »), où comme attendu il explique la naissance de ces vies potentielles. Là, la beauté des images inventées est tout bonnement déchirante.

« Je devais être derrière mes yeux, derrière mes joues, derrière tout ce qui nous engage : la naissance, la famille, l’amitié, l’amour et les affaires. Voilà pourquoi le livre d’Oswald Pinkler m’a tant marqué, car il a peint la scène inaugurale d’une absence qui en moi n’a cessé de s’épanouir. J’ai compris en le relisant que je n’étais pas seul à vivre loin derrière ma peau. »

J’ai compris en le relisant que je n’étais pas seule à vivre loin derrière ma peau.

Je ne vais pas écrire tous les passages qui m’ont émue. D’ailleurs j’ai perdu depuis les trois bouts de feuilles où j’avais minutieusement noté le numéro des pages où ils se trouvent. Mais je me souviens parfaitement qu’à l’issue de la dernière page, l’éxégè&e 47, j’ai pleuré à chaudes larmes pendant une bonne dizaine de minutes. Qu’une oeuvre me fasse pleurer n’est pas un critère d’adhésion – sur les 140 minutes que dure Dancer in the Dark j’ai dû pleurer au moins les trois quarts et pourtant je n’aime pas du tout ce film, sans parler de ces innombrables produits de qualité moyenne qui, en sortant la grande artillerie sentimentale me font toujours effet et ce, malgré toute la résistance que je peux y mettre. Il n’est pas rare que je sorte épuisée de la projection d’un film bon ou mauvais et quelque part, je m’en réjouis. Mais un livre, à chaudes larmes, après l’avoir refermé, c’est différent. Peuplée de ces hommes fendus et tombant en poussière, l’oeuvre de C. de Toledo résonne d’un bruit singulier.

« Un jour, je frapperai à ma porte. Je m’ouvrirai, puis me laisserai entrer. Je commencerai par le salon. Je balancerai tout, juste devant chez moi. Puis, je me lancerai parmi toutes ces choses dont ma vie est tissée. Avec un rouleau compresseur, je m’écrabouillerai. « Au revoir, je dirai. Au revoir, mon père et ma petite maman, au revoir à toutes ces choses que vous m’avez transmises. Au revoir, mon frère. Au revoir, Agar, ton petit mari s’en va. » » (bon dieu on dirait du Claudel)

Et enfin : « Ne m’en veux pas si je laisse tout en vrac. »

Mercredi 7 avril 2021

Est-il possible d’écrire un roman sur la peau ? Peut-on imaginer une trame qui s’enroulerait autour de l’épiderme ? Faire un roman dont le héros serait ce qui fait le lien avec le monde extérieur autant qu’il nous en protège ? Avec un peu d’audace l’histoire pourrait même avoir quelque chose de picaresque.

L’enjeu d’un tel texte : raconter aussi bien (voire à la fois ?) de l’intérieur que du point de vue extérieur. Mais finalement c’est peut-être bien la question qui travaille tout écrivain, et à laquelle il décide de répondre à sa manière.