Dimanche 9 mai

(Voici la suite d’hier : Edgar M. garde donc son humour. À moins qu’il n’exploite un filon.)

Sarga

Dimanche 9 mai

(Voici la suite d’hier : Edgar M. garde donc son humour. À moins qu’il n’exploite un filon.)

Samedi 8 mai

Ce tweet, aperçu ce matin, me laisse songeuse.

Un philosophe publie sur twitter qu’il va bientôt mourir.

Un philosophe

publie

sur Twitter

qu’il va bientôt mourir.

Je ne sais pas s’il faut y voir de l’humour un peu provocateur, un grand détachement face à l’irrémédiable (la formule est très belle et le ton, neutre), une tentative de noyer l’intime dans le flux incessant des réseaux sociaux, ou bien encore le signe d’une peur envahissante qui fait appeler autour de soi le plus de monde possible. Pourquoi éprouver le besoin de rendre cette sensation – cette croyance ? cette connaissance ? – publique ? Edgar Morin veut-il nous prévenir pour mieux nous dire adieu ? Le passage à l’écrit lui rend-il le fait plus palpable ? Ou au contraire l’éloigne-t-il ? Est-ce là, comme on aime tant à le dire aujourd’hui, plus qu’un réflexe : un signe des temps ? Le geste touche et interpelle. Voilà j’y pense, c’est ainsi. Edgar Morin sent sa mort approcher. Comme chaque jour, il fait un tweet.

Jeudi 6 mai

Quand la vie prend forme dans un corps handicapé, que le feu brûle dans un ventre inerte, la puissance qui s’incarne alors le fait parfois de manière étrange, chaotique et pour tout dire poignante. Claudia Muffi est née atteinte d’un spina bifida qui lui paralyse la partie inférieure du corps. Or elle se consume. Se consume de désir. D’un désir insatiable puisque éternellement frustré. À vingt et un ans elle est encore vierge, aucun homme n’a voulu la toucher. Et ce qui la brûle, c’est ce désir des Danaïdes, qui fait dire à sa mère qu’elle est devenue une bête féroce. Elle la décrirait presque comme autrefois, dans un temps que l’on croyait révolu, alors qu’on désignait les jeunes filles comme possédées, avec le diable au corps, celles qui semblaient prêtes à toutes les perversions pour connaître les plaisirs de la chair. Pourtant, tandis qu’on apprend, au détour d’une conversation entre la mère et l’assistant de vie sexuelle qu’elle a elle-même engagé pour sa fille, quelle chasse acharnée mène Claudia sur les réseaux sociaux et les sites de rencontre pour perdre sa virginité, déjà nous n’y croyons pas vraiment. C’est trop tard, nous ne prêtons plus vraiment attention à ce qui se raconte alors. Et pour tout dire on s’en fout, de ce qu’elle peut bien faire. Car pendant l’heure précédente, Claudia n’est jamais apparue autrement que dans la plus grande nudité – dans tous les sens du terme. Elle s’est montrée telle qu’elle est et avec une sincérité totale. Claudia, on l’a vue sans fard, tantôt se maquillant ou se démaquillant d’ailleurs, mais en réalité la même, toujours, juste là sous nos yeux. Elle a raconté sans détours ses tentatives plus ou moins glorieuses et plus ou moins fructueuses pour trouver du plaisir ; et alors m’ont sauté au visage ses élans, ses bouffées d’émotion, ses petits cris frénétiques et ses spasmes dont il est impossible de dire s’ils exprimaient le bonheur ou la souffrance, tandis qu’elle partait rejoindre son assistant Marco. Et nul doute qu’avec ou sans lui et malgré la douleur de la séparation, cette fois sans ambiguïté, sur laquelle s’arrête le documentaire, les élans d’amour de Claudia et ses bouffées de vie se poursuivront. Sur sa figure s’inscriront d’autres spasmes, d’autres rictus incontrôlés, Claudia aura d’autres brusques mouvements des mains devant la bouche pour cacher l’émotion. Cette énergie tout à trac et qui lui sort par tous les pores, sa grande et belle vitalité dégingandée ne sont pas l’expression d’une bête féroce en manque de sexe, pas seulement mais bien plus. Elles sont ce qui reste d’un corps qui vient de vivre vingt ans de solitude.

Because of my Body, de Francesco Cannavà, 2019

Mercredi 5 mai

Une femme prit en charge le reste du groupe, le devança et le fit vite monter à bord. Elle agitait ses bras, allez allez pour donner les directions et criait dans un italien que nous imaginions arrosé du patois local. Plongés soudainement dans la petite ville portuaire, nous ne nous attendions certainement pas à tant d’agitation, nous qui étions descendus des montagnes en touristes, sans intention ni prétention autres que de continuer à cultiver notre oisiveté en un lieu un petit peu différent, la faire migrer du jardin du chalet où nous avions passé nos journées à, ce jour-là, un petit bateau au milieu du lac ; nous étions arrivés devant le quai nonchalants et innocents, poussés par ce vague désir de changer de paysage, amollis par la chaleur de l’été et le surplus de sommeil que nous nous étions imposé – la seule chose, à vrai dire – depuis notre arrivée.

Rendus tout cotonneux par tant de grasses matinées et de siestes sur les chaises longues, nous nous heurtâmes donc à l’économie de ce lieu touristique dans toute sa violence. Tout le monde y semblait affairé. Nous ne nous étions non vraiment pas préparés mais pas du tout à cette agitation : nous nous sentîmes en quelques instants pris dans un guet-apens, sans armures ni stratégie, serrés par les aboiements ni chef pour nous guider. Il aurait suffi de voir alors nos visages déconfits pour y lire la débâcle. Les décibels fusaient de toutes parts dans cet horrible petit port saturé de jambes en tongues et chaussettes et nous n’avions aucun moyen de mettre fin au tumulte.

Nous nous étions dépêchés de régler la location puis assis aux quatre coins du bateau encore amarré : il ne restait qu’à partir. Un peu prostrés, un peu sonnés, nous guettions à présent quelque borborygme en guise d’autorisation de sortie. La femme finit par rejoindre le quai cimenté. Elle déroula la corde, la lança sur le pont du bateau. Puis elle se contenta de se détourner en guise d’au-revoir. Elle leva peut-être même les yeux au ciel un instant, agacée par nos têtes d’adolescents attardés qui s’étaient couchés tard, mais peut-être déjà aussi par celle d’idiots heureux des clients suivants, quant à eux beaucoup plus classiques, plus vieux et plus riches, probablement des Allemands mais voilà : ce n’était plus notre problème. L’un de nous fit démarrer le moteur. Vite vite nous filâmes, vers le large toutes. Dans notre avancée nous respirions bien mieux et nos figures, fouettées par le vent frais, se détendaient.

Après quelques minutes nous décidâmes de faire longer le bateau sur la côte en un rythme plus tranquille. Nous y étions. Sous la puissance ralentie de l’air, nous sentions notre peau chauffée par les rayons du soleil. Ici, c’était chaud et un peu frais à la fois, doux, vif. Plus tard encore le moteur fut arrêté. Alors, avec la lenteur d’un rituel sacré, nous sortîmes des sacs à dos les crèmes solaires, des paquets de fruits secs et des bouteilles. Nous avions tous chaussé nos lunettes noires. Champagne. Bouchons retombés dans l’eau, cris de joie, un tour au goulot, selfies.

Plus tard, tous nous allongeâmes à l’avant du petit pont éclaboussé d’eau douce et d’alcool. Allongés en filet de sardines agglutinées sur une gigantesque flaque, nous goûtions, cette fois bien en ordre de bataille, la chaleur. Les flots nés des mouvements du bateau au milieu de cet immense lac, en claquant contre le bois, nous berçaient avec une grande douceur.

Nous restions ainsi, longtemps immobiles, silencieux, puis nous moquant soudain de l’Italienne, tentant un jeu de mots, muets à nouveau, concentrés sur les rayons qui pénétraient les avant-bras, les jambes, les pommettes, relevions de temps en temps un genou, le laissions retomber ; nous changions mollement de profil pour unifier la sensation de chaleur sur tout le corps, pour finir nous étions ce pont qui comme nous avait été mouillé, qui avait séché, était maintenant de nouveau brûlant ; nous savourions cet espace, étroit, à peine au-dessus de l’eau, ce petit morceau de luxe que nous avions réussi à arracher en nous collectant, le temps de réaliser quelques plongeons en eaux claires et deux évaporations, claques amicales sur les fesses davantage, jets de gouttes au creux des reins, éclats de rire et colères feintes, avant de nous allonger encore et de plonger dans le silence, yeux mi-clos.

Dans cette intimité totale au milieu de nulle part, nous percevions chaque nuage devant la lumière du soleil qui déclinait peu à peu comme un véritable événement, chaque avion de tourisme, eh, chaque oiseau, chaque t’as vu ça ? saut de poisson. Alignés et complices, unis dans la jouissance et pourtant solitaires, à présent chacun de nous s’absorbait dans une contemplation intérieure, celle de cette obscurité étrange, si profonde mais qui nous laisse réactifs à l’entour, de cette nuit qui n’en est pas une quand les paupières à peine baissées, à peine posées, laissent apparaître des taches ça et là de couleur. Sur le bateau, dans ce calme absolu, nous retrouvions enfin notre bonheur paresseux : un peu flottants nous nous trouvions là et ailleurs, comme n’importe où à la fois point d’arrivée et point de départ, heureux : indifférents.

Mardi 4 mai

Ceux qui se demandent s’il est possible qu’une personne souffrant de maladie mentale puisse faire de l’art n’ont pas lu le journal de Louis Wolfson. Ils n’ont jamais été saisis par la puissance de restitution de son écriture. Il n’y a pas plus artiste que celui qui est capable de faire sentir avec une telle précision la souffrance physique et morale – ou pourquoi pas, dans un autre passage, le plaisir, l’amusement, l’ennui ou la joie. En réalité cette souffrance, peu importe que celui qui la raconte l’ait vécue, observée chez d’autres ou bien même inventée. Peu importe qu’il le fasse dans sa langue maternelle ou dans une langue apprise – ici en autodidacte. On lit : tout est là. Que faudrait-il de plus ?

« Cependant, maints étaient les jours où le schizophrène ouvrait un de ces paquets, une de ces boîtes ne refermant en général qu’une nourriture inférieure, de sa part ne consistant guère qu’en sucres, amidon et eau, et en n’ayant pensé naturellement qu’à regarder les mets dont il s’agissait, peut-être à en goûter un seul morceau, et à la fois à prouver à lui-même sa maîtrise sur soi ; mais au contraire, ces jours-là, dans sa faiblesse et sa faim, il perdait non rarement la tête, commençant alors dans son délire ou dans sa démence une vraie orgie, – ouvrant de nouveaux contenants l’un après l’autre et toujours mangeant voracement, compulsivement le tout jusqu’au dernier morceau, sinon ayant complètement cessé d’étudier, seulement le faisant d’une manière tout à fait inefficace, comme en quelque sorte un symbole, pensant aux quatre ou cinq premiers mots d’une phrase étrangère qu’il avait mémorisée avant d’avoir commencé de manger ou même à la période initiale de cet affreux plaisir, mais ne pouvant ni penser au reste de l’expression, ni cesser de manger et donc diriger son attention à se souvenir du reste et tout cela pensant plus ou moins vaguement au regret qui l’attendrait s’il mangeait avec la tête vide. Par conséquent, il répétait à part lui derechef les mêmes quatre ou cinq premiers mots, encore se gavant, espérant cependant que cette fois, après avoir pensé de nouveau au commencement de sa phrase, le reste de celle-ci jaillirait dans son cerveau, comme si par une inertie de motion provenant même de cette nouvelle pensée à la première partie.

Naturellement, le plus souvent il ne pouvait se souvenir du reste de la phrase, étant abasourdi par ses propres actions ; ainsi, il recommençait de nouveau de la répéter in petto du commencement, rêvant de se souvenir cette fois du reste de la phrase miraculeusement d’un seul coup, encore que toujours mangeant et trop excité et trop distrait pour regarder ou même pour penser à regarder pour s’aider le livre contenant l’expression, lequel il tenait à la main ou lequel, ouvert, se trouvait quelque part devant lui, le besoin émotionnel de prendre un ou même plusieurs livres avec lui en allant manger ( comme, d’ailleurs, en allant n’importe où) étant tellement fort chez lui, bien que, la plupart du temps, il accomplît pendant ses repas très peu, sinon rien du tout, dans ses études et qu’il s’en rendît compte d’avance. Donc, il répétait les mêmes quatre ou cinq mots vingt ou trente fois tandis qu’il ingérait avec avidité un montant de calories égal en centaines à la deuxième paire de numéros ou bien égal en milliers à la première paire de numéros, se farcissant la bouche de gros morceaux de nourriture, de petits gâteaux et de biscuits tous tout entiers, et tout en frottant plus ou moins fortement les aliments contre les lèvres non récemment lavées et donc portant des oeufs ou même des larves de vers parasites, lesquels oeufs et larves pouvaient possiblement être entraînés, avec les aliments, dans son tube digestif, mais ne se souciant guère des animalcules pouvant en provenir, en outre se contusionnant par sa hâte et sa violence la muqueuse buccale tapissant la voûte du palais et en effet se remplissant la bouche solidement de nourriture jusqu’aux espaces entre les dents négligées et à n’en pouvoir plus fermer cet organe, les joues bouffies, non rarement étranglant d’aliments solides ou même liquides avalés de travers, étouffant de grands bols alimentaires secs et durs, insuffisammment mâchés ou la salive ne coulant plus librement, quelquefois continuant tout cela bien après avoir été atteint d’un mal de ventre, l’orgie pouvant durer deux heures ou même plus.

Et seulement quand de nombreux emballages, cartons, bocaux, boîtes et bouteilles, tous vides, jonchaient partout, pouvait-il enfin cesser de bouffer, en effet soudain entièrement perclus, mentalement, et physiquement, n’ayant plus la force de se brosser les dents, ni même de se rincer la bouche. »

Louis Wolfson, Le Schizo et les langues

Lundi 3 mai

Les videos de la série Panopticon de Pauline Fargue sont souvent drôles. Mais elles sont drôles étrangement. Elles sont drôles sans l’être tout-à-fait. Elles sont d’une drôlerie un peu drôle. Elles rendent le monde (le rendent : à la fois le restituent et le font, comme on rend heureux) éternel recommencement de l’absurde. On clique, ça lance la vidéo, à peine lancée elle recommence déjà. On a vu sans voir, on croit rêver, on sourit voire plus si affinité mais déjà il faut reprendre. Cette fois pourtant, le drôle n’est plus le même. À force il disparaît. Et puis tiens, il revient un instant. Le temps du souvenir de la drôlerie post-clic. Le drôle va plus vite que la musique (absente, au demeurant). Il va trop vite pour l’oeil. On ne sait plus : qu’est-ce qui m’a amusé déjà ? Ça y est, on a oublié, on y est presque arrivé, à l’oubli, pourtant la vidéo continue de tourner, sa scène est absurde, elle l’est toujours un peu, l’amusement aussi. Combien de temps a-t-on vraiment envie de se laisser ainsi absorber par le recommencement ? Au suivant. Drôle de drôlerie.

Panopticon est une série de vidéos postée volontairement sur Instagram car elle interroge notre relation aux réseaux sociaux. Une exposition accompagnée d’autres travaux aura lieu aux Rencontres d’Arles dès juillet 2021.

Dimanche 2 mai

C’est amusant, ce court spectacle de danse a autant de qualités que de défauts. Or précisément, les uns comme les autres sont ceux me semble-t-il d’un fait unique, d’un fait commun et que l’on nomme jeunesse. En général le concept de jeunesse m’importe peu. C’est sans doute ce qui arrive à ceux qui se trouvent entre deux âges, dans ce qui est devenu une sorte d’immense zone grise, et qui rend susceptible de balancer d’un côté ou de l’autre du temps selon les circonstances, l’envie et l’humeur du moment. Rien n’empêche alors d’écouter un jour le très respecté et très établi Steeve Reich et, le lendemain, un concert aux sonorités proches d’un générique de dessin-animé comme c’est le cas ici.

Mais en réalité, la jeunesse, mon univers mental en est totalement privé : dans les faits, les livres que je lis, les films que je vois ne sont pas, ne sont jamais des oeuvres de « jeunes ». Dans ces conditions, l’énergie qui se dégage ici apparaît comme une énergie presque oubliée, elle éclate à la face avec une sorte d’étrangeté : c’est cette énergie juvénile si particulière, qui s’exprime par le besoin vital de faire groupe, par des poses cool, la rebel attitude. Il y a dans la troupe une danseuse qui évolue dans la zone grise. Il faut être attentif pour l’apercevoir : elle est souvent en arrière, le visage concentré et grave, les caméras ne s’attardent pas sur elle. Elle est là mais ne compte pas vraiment. La jeune femme rousse mise en avant est quant à elle parfaite. Elle sort de l’enfance et semble jubiler. Ce spectacle est le spectacle de la jeunesse qui se gorge d’elle-même et je vois bien qu’elle nous emmerde. Elle est belle, crispante, adorable, risible, puissante. Et ça fait du bien aussi de renouer avec elle.

Donner une dimension politique à la danse contemporaine est devenu au fil des ans un passage obligé, comme si cet aspect était absolument nécessaire à sa légitimation tant par les critiques que par les spectateurs. Il ne faudrait surtout pas que le spectacle de gens qui dansent soit une perte de temps pour un public résolument bourgeois et qui, on le sait, doit tout rentabiliser, jusqu’aux plaisirs auxquels il accède… Il me semble au contraire essentiel de savoir jouir de l’absence de parole et du seul mouvement des corps. Ce silence – l’arrêt de la pensée – est une chance même. Il faut goûter cette disparition momentanée de la politique, de ce vide, de ce repos mental. Ils sont toujours trop courts. Non donc, ici il n’y a rien de rien à retirer pour plus tard : il s’agit simplement de s’immerger dans la joyeuse affirmation de la jeunesse par elle-même. On ne trouvera rien à retenir car cette jeunesse-là ne sait que filer – si ce n’est, et très intensément encore, son souffle, pour faire corps avec elle de 10min30 à 22min. Quelques minutes parfois suffisent à l’exaltation.

Samedi 1er mai

Steve Reich, dense ET calme.

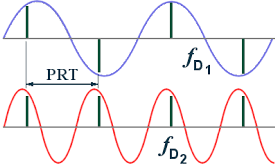

déphasage (phasing) : Un court motif musical est répété en boucle par deux voix, l’accélération effectuée par l’une d’elles crée un décalage temporel.

Un court motif

musical

est répété

en boucle

par deux voix

l’accélération

effectuée

par l’une d’elles

crée un

décalage temporel

un court motif

musical

est répété en

boucle par deux voix

l’accélération effectuée par l’une d’elles

crée un décalage temporel un court motif musical est répété

en boucle par deux voix l’accélération effectuée par l’une d’elles crée un décalage temporel

un court motif musical est répété en boucle par deux voix l’accélération effectuée par l’une d’elles crée un décalage temporel.

Samedi 1er mai

Pour les voix, faire plus simple que dans Le Planétarium : délimiter, clarifier – question des voix narratives à revoir (un seul narrateur mais omniscient ? à chaque chapitre sa voix ? Un narrateur 1PS + dialogues ?)

Trois personnages

Répétitions : ponctuellement, deux personnages disent la même chose – circonstances (lieu, temps, propos) et donc sens différents ; idem avec des motifs (ex : l’aiguille, l’acte médical) – régulièrement, mini procédés KS (une proposition ou deux, pas plus, un ou deux mots-clés).

sauf à la fin : se rejoignent en un discours commun, qui reprend des éléments antérieurs :

Et alors elle dit : (retour à la ligne)

Et alors elle dit :

Et alors il dit :

puis page de discours à la 1PS

Montrer une chose (organique), puis une autre (non organique) avec rappel d’un trait dominant (comme une illlusion d’optique) – ex : foulard rouge devient du sang dans une autre scène (cf Vandekeybus)… ce genre de conneries mais en pas con… et surtout dans l’ordre inverse. Peau devient surface artificielle ?

Début : marche d’un ou plusieurs personnages – ceci n’est pas un paysage, mais un décor