Jeudi 10 juin

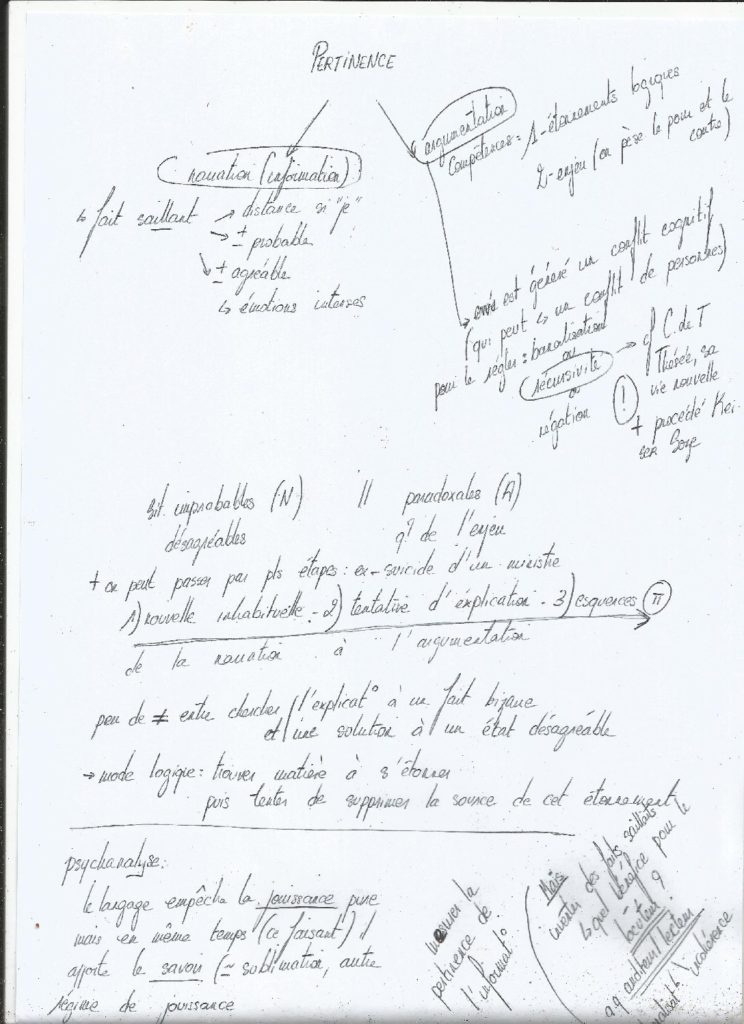

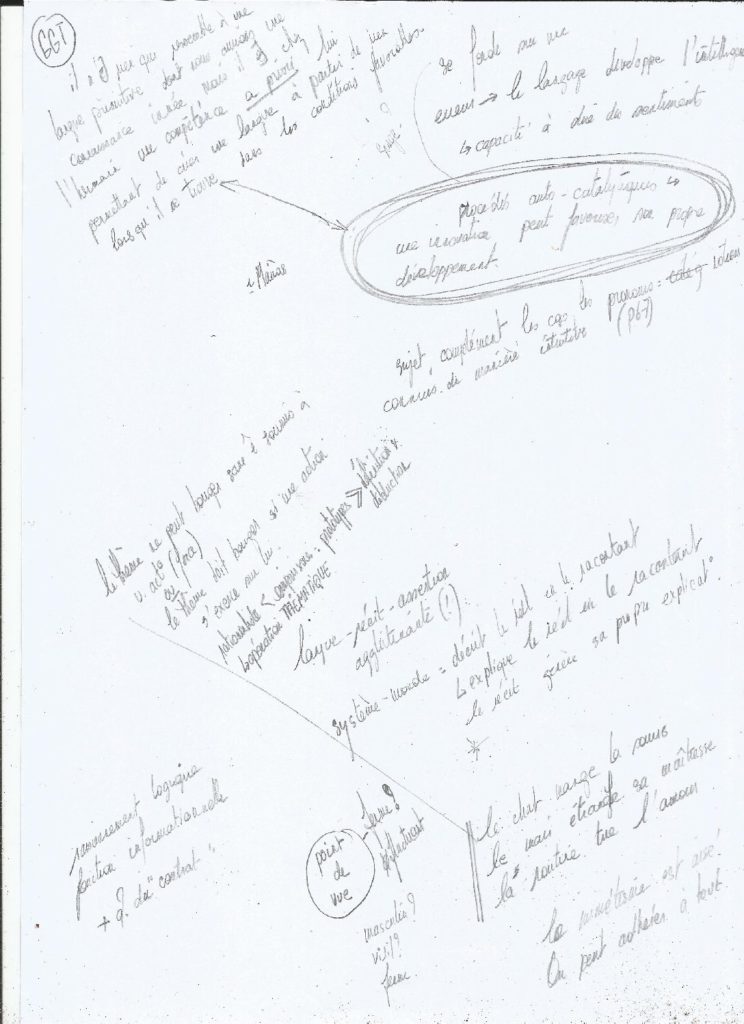

Javier Marías et d’autres écrivains proposent une solution au problème que doit se poser tôt ou tard tout auteur actuel : comment écrire après la modernité (d’autres diraient : comment écrire après la mort de la littérature). François Bégaudeau, puis Tanguy Viel, Javier Marías – et Camille de Toledo mais dans une moindre mesure, ou plus exactement dans une mesure dont il semble à présent s’éloigner -, qui sont les auteurs contemporains qui m’ont le plus marquée ces derniers mois, alors même qu’un virage dans mon approche de l’écriture était amorcé (« ce qu’on cherche, on le trouve et rien ne dit que ce qu’on cherche aujourd’hui on le cherchera encore à un autre moment » nous prévient Marías) ont tous répondu de la même manière : s’il n’est plus possible de raconter des fictions, si le récit n’est plus envisageable, alors le narrateur doit le rendre nécessaire. Face à l’impasse de la narration il faut – justement – opposer la fatalité de l’histoire, son déterminisme. Opposer et imposer ce dont la littérature ne voulait plus, à savoir une histoire dans ce qu’elle a de définitif.

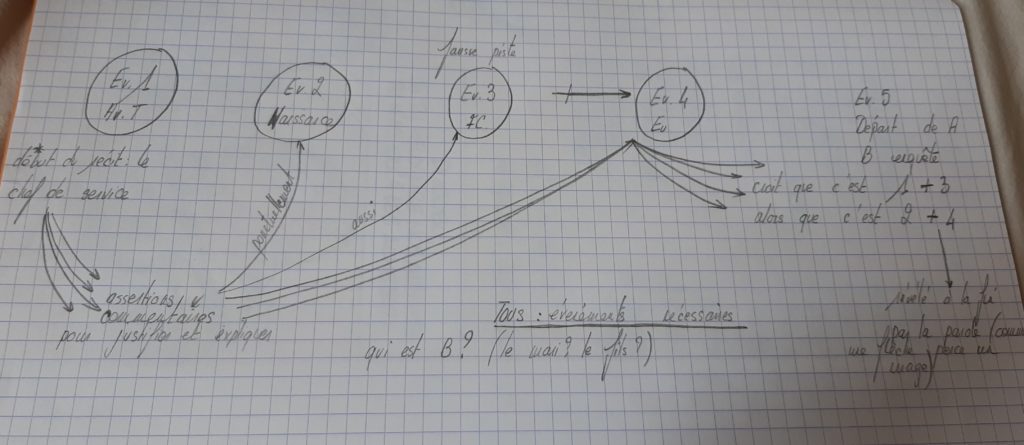

Écrire aujourd’hui, c’est déplier dans le même mouvement la fiction et les lois internes qui régissent sa trajectoire. Écrire est construire des propositions qui savent à la fois raconter et commenter, décrire et justifier, narrer et expliquer, où l’un et l’autre sans cesse mêlés finissent par se fondre en un régime commun, de sorte qu’on referme le livre en étant persuadé (pas uniquement par le raisonnement mais par la somme des sensations que nous aura procurée le texte) que l’histoire (pas le texte : l’histoire) que l’on vient de lire devait être telle qu’on l’a lue : ses règles d’engendrement et sa forme ont acquis dans l’écriture la force de la nécessité. Si je narre cette histoire, c’est parce qu’elle ne pouvait être autrement. L’irrémediable. Il n’y a rien d’autre à raconter.

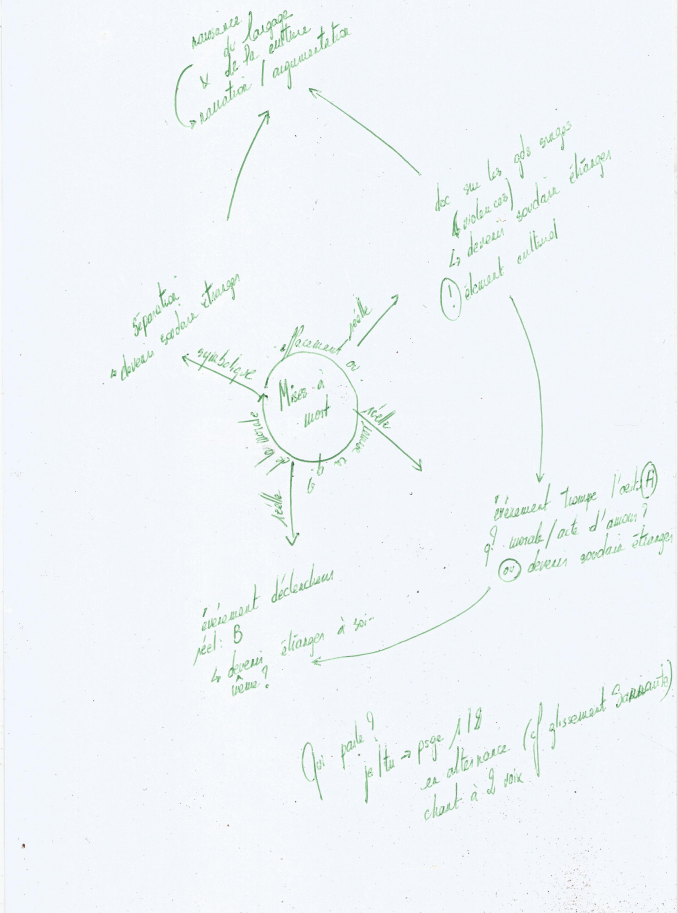

Autre tentative de formulation. La fiction contemporaine expose en quelle façon elle est cause d’elle-même. Or, J. Marías est à mon sens un maître dans cette écriture étrange et puissante, cet art de la certitude (parfois il faudrait plutôt dire de la révélation). Le narrateur peut se permettre d’y aborder un thème sous différents aspects y compris les plus contradictoires, puisque toute affirmation sera tôt ou tard justifiée par le récit (telle péripétie viendra la confirmer). L’immense talent de l’écrivain est d’avoir su trouver une formule singulière et hyper efficace d’auto-engendrement narratif.

À partir de là, je ne vois pas une infinité de manières d’aborder le récit. Il sera soit une enquête après-coup, une élucidation, quand tout est fini et tout est trop tard pour modifier l’enchaînement des événements ; soit l’exposition lucide d’un acharnement (celui de personnages à devenir ce qu’ils sont ; du hasard ; de la conjonction des deux), et dont le lecteur est témoin au rythme de son avancée. Ainsi l’écriture revient-elle à reconnaître 1) notre impuissance totale à changer le cours des choses et 2) le salut dans la connaissance parfaite désirée, de ce cours. Non je n’en vois pas d’autres mais ce constat ne signifie pas qu’il faut s’abstenir de chercher encore.