Jeudi 17 février

Soleil cou coupé

Ce vers d’Apollinaire, repris par Césaire, est d’abord la flamme qui calcine l’épiderme puis le baume qui l’imprègne à force de répétitions.

Sarga

Jeudi 17 février

Soleil cou coupé

Ce vers d’Apollinaire, repris par Césaire, est d’abord la flamme qui calcine l’épiderme puis le baume qui l’imprègne à force de répétitions.

Mercredi 16 février

(suite de perron) :

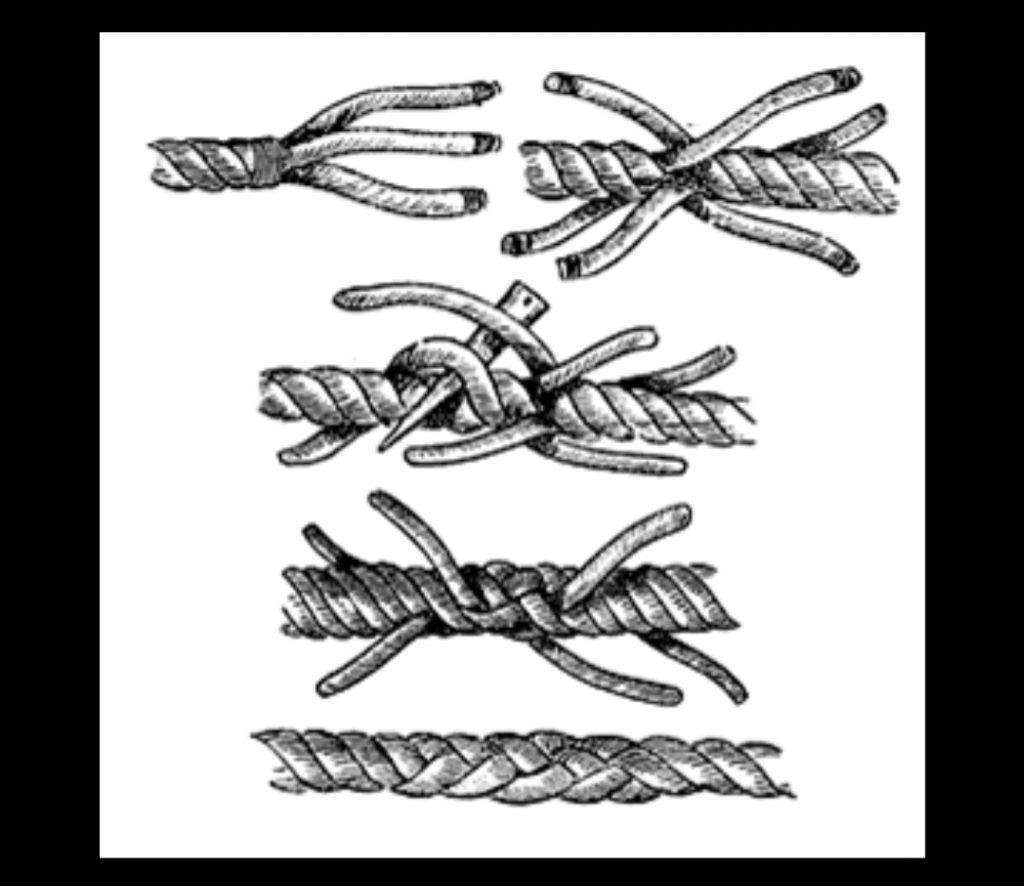

Au point d’y prendre goût et je recommençai. Plusieurs semaines d’affilée. M’appuyai sur l’heure que j’avais établie de son retour du travail pour deviner le reste, pour tirer le fil de ses allers et venues, tenter d’autres horaires et d’autres jours, essayer d’autres formules, et ainsi peu à peu tisser la toile de ses habitudes jusqu’à le cueillir parfois au petit matin, en soirée plus tard mais le week-end, le suivre de loin le plus souvent et rester derrière lui, plus rarement me risquer à le croiser sur le trottoir, et alors, laisser une seconde mon regard dans le sien ou bien garder le nez dans mon col de manteau, sur mon téléphone, puis au moment de l’approche me mettre à lorgner le bord de son épaule comme s’il était translucide. Nous aurions parfaitement pu être voisins de quartier. S’il m’avait repéré c’était la seule explication. Le jour où j’aurais le courage de faire la file avec lui dans sa boulangerie habituelle je me promis que je le saluerais. Je n’en eus pas besoin. Les circonstances trouvèrent d’elles-mêmes une solution à ma curiosité croissante, mon envie de savoir quoi au juste ça je l’ignore encore mais savoir davantage. Une incidence, plus exactement, tout en faisant grandir ma curiosité me fournit le moyen de l’assouvir. À moins que ma patience seule payât. Ma patience mon audace. Ma patience, mon audace ou mon désœuvrement. Je fus donc récompensé de mon ennui. Emporté par le flux du hasard et des nécessités une occasion m’échut de rencontrer cet homme. Je m’étais réfugié dans le Mac Do qui faisait l’angle en face par un jeudi matin et frais. Sirotais un café allongé dans un gobelet en carton. Il sortit. N’avait plus de laisse mais tirait gentiment derrière lui plus qu’il ne le tenait un petit garçon et plus précisément le petit garçon à la dame en talons. Ainsi supposai-je les trois plus le chien s’étaient-ils constitués en foyer. Un ménage encore assez récent : moins de deux ans. Il avait pris en charge cet enfant. Allait le déposer à l’école. Je les suivis. Vis où l’enfant apprenait. Où Fossaert bifurquait ensuite, et bifurquerait toujours le matin, s’avéra-t-il, une fois seul, à savoir quatre jours ouvrables par semaine plus le dimanche de 7h45 à 10h15 douche comprise : FitnesStrong, salle de sport et de musculation, surface 600 m2, deux étages un sous-sol, capacité de cent quarante-six personnes, située à sept cents mètres de l’établissement scolaire et que le lieu de vie distançait d’un kilomètre deux cents, de même qu’il distançait de cinquante mètres la boulangerie habituelle et le marché idem bien que tous deux en sens opposés, de trois cent cinquante l’arrêt de tramway qui menait au travail moyennant un changement porte de Ninove, de deux kilomètres cent la grande aire de jeu du dimanche après-midi mais de vingt mètres à peine le petit parc en face, avec son mini toboggan rouge, ses deux balançoires, sa pelouse écorchée sous les glissades, son araignée en cordes.

Deux séances hebdomadaires, il n’en fallait pas moins. Le mardi le jeudi. Impossible le dimanche : j’étais au lit avec Élodie. En semaine, si on m’attendait au bureau je décalais, adaptais mes horaires d’entraînement de façon à pouvoir le retrouver plus tard. Somme toute comme du temps de la filature. Avec cette fois des contraintes plus régulières. Me cantonner à la salle serait même plus pratique. Après tout. Je pris un abonnement de trois mois. Il n’en fallut pas plus.

Lundi 14 février

J’aime bien regarder les Blow-up de temps en temps, deux ou trois d’affilée. Mais celui-ci me plaît encore plus que les autres : outre l’affection toute singulière que je porte à celle que j’entendais récemment évoquer Flashdance – film que je n’ai jamais vu -, il se trouve que cet épisode, comme les autres plein d’humour, se termine par un morceau de Daft punk que j’adore, me faisant découvrir dans la foulée et par surprise qui, donc, est le fameux Giorgio. Invasion d’impressions joyeuses venues de tous côtés. Amusement de voir à quel point une chose disons moyenne ou simplement inconnue est prompte à se charger de valeur, par simple ajout d’affects. Par contagion d’éléments positifs. Comme on est tout disposé à aimer l’ami de l’ami. Sentiment enfantin face à ces heureux hasards. Me fera la journée.

Vendredi 11 février

Je n’ai aucun désaccord fondamental avec les thèses d’Emmanuel Todd. En revanche, je trouve qu’il y a un vrai problème à se revendiquer comme il le fait d’une tradition et d’une méthodologie scientifiques là où il n’est question en réalité que d’opinions. D’opinions étayées certes, argumentées, du moins ponctuellement, mais en aucun cas de science. S’il suffisait de manipuler des chiffres, de faire des tableaux à deux colonnes et de produire des cartes de ce qu’on veut montrer pour faire acte de science, alors tout pourrait être scientifique. L’obstination que montre Todd à cocher certaines cases dans Où en sont-elles ? pour asseoir sa crédibilité me semble ridicule.

Je pourrais fournir mille preuves de la subjectivité de l’auteur dans cet essai. Ce faisant je pourrais peut-être convaincre, mais certainement pas prétendre à la scientificité de ma démonstration. Il en va de même pour Todd. Il n’est pas un scientifique. Pour tout dire, il n’est même pas rigoureux.

Je préfère nettement lorsqu’il se défait de son manteau d’orgueil et admet comme c’est parfois le cas émettre des hypothèses et développer une intuition. Ça le rend à la fois plus sympathique et plus en phase avec le réel. Alors seulement, on peut avoir envie de discuter avec lui, de discuter vraiment. Car ses productions ne méritent ni plus ni moins que de débattre. Et c’est très bien ainsi.

Le malaise que j’ai eu à la lecture de ce dernier essai me rappelle celui que j’ai ressenti cet été avec le célèbre Surveiller et punir de Michel Foucault. Là encore j’étais plutôt en phase avec ce qui y était affirmé tout en trouvant beaucoup de confusion dans la méthode de démonstration. Mais cette fois, ce n’était pas tant l’auteur qui était responsable de ma gène que mon propre a priori. Le travail de Foucault étant presque considéré et surtout présenté comme parole d’évangile dans le milieu intellectuel et politique qui est le mien, je pensais trouver un raisonnement implacable là où il y a en réalité une succession d’exemples, venus accompagner une pensée en construction. Là comme ailleurs, l’auteur a trouvé ce qu’il cherchait (ce qui n’est pas un défaut, mais une donnée importante pour apprécier de façon correcte la nature même de son travail). Or son exposé est loin d’avoir toujours la rigueur que j’escomptais. Ce qui en ressort ne m’en semble pas moins fondamental. Dans ses textes, Foucault n’avait peut-être pas d’autre ambition que de présenter le résultat de ses réflexions. Je connais mal cet auteur et encore moins sa personnalité. Ses disciples, en revanche, qui partent de ses conclusions (et ont besoin par conséquent qu’elles ne soient pas mises en doute par le lecteur) pour inscrire leurs propres travaux dans son sillage, sont souvent plus ambigus.

De manière générale, c’est sur le rapport à la vérité des chercheurs en sciences humaines que je m’interroge. La dénomination de « sciences humaines » est d’ailleurs fort trompeuse. Son axiome de départ, la prétention à la scientificité, erroné. Mais pour tout dire, à part ceux qui consacrent leur vie aux mathématiques, l’idée d’être dans le vrai devrait indifférer à peu près tout le monde. Sur quelque sujet que ce soit, notamment sociétal, il est difficile de croire sérieusement qu’il existe une seule vérité. Avec mes petits moyens de non scientifique (toute docteure en sciences du langage que je suis), il me semble toujours plus intéressant de chercher à comprendre différents points de vue, qui se nuancent, se complètent ou s’opposent ; bien plus important de reconnaître la solidité d’un raisonnement ou l’apport d’une notion plutôt que la capacité d’Untel à « avoir raison ». Cette terminologie, en effet, n’a pour but que de satisfaire les egos.

Jeudi 10 février

Le Monde, ce journal qui fait ses unes sur les résultats des sportifs français aux JO de Pékin après avoir multiplié les articles dénonçant leur tenue.

Mercredi 9 février

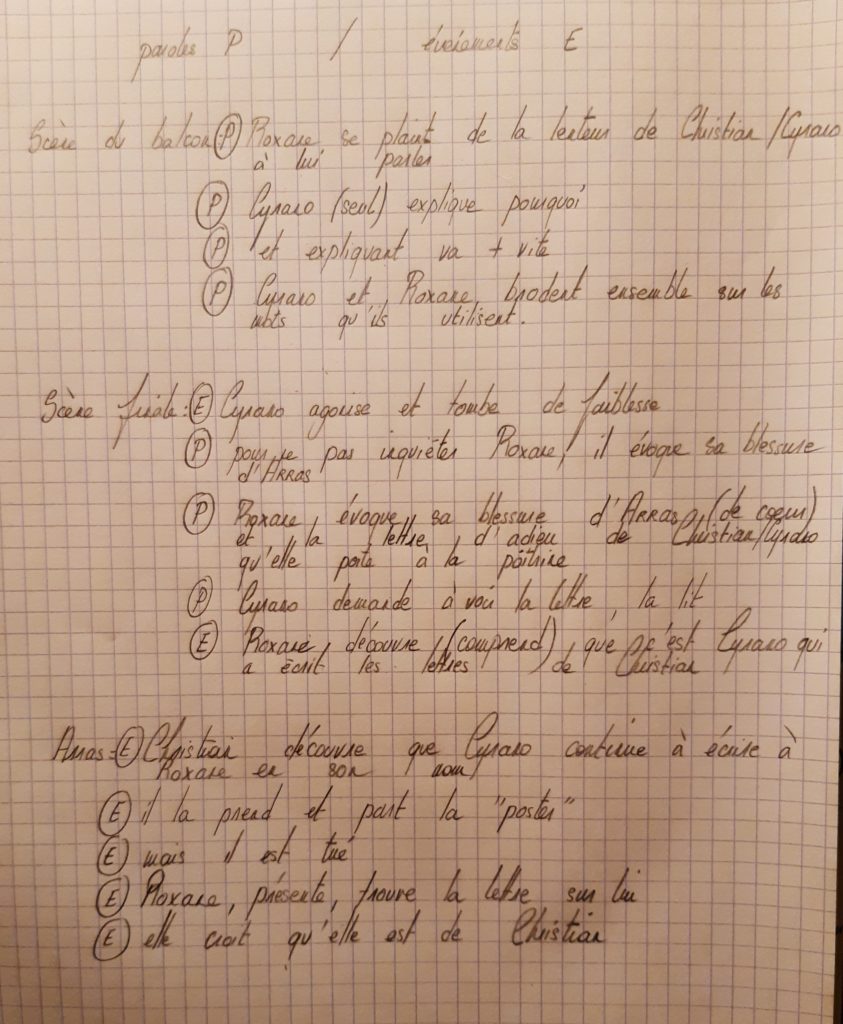

En étudiant à nouveau Cyrano il m’est apparu qu’Edmond Rostand a du génie pour deux choses :

1) ses dialogues coulent selon une logique particulièrement rigoureuse. Entre les personnages les thèmes glissent, il y a comme une évidence. Mais cette évidence est le fruit d’une grande précision. On pourrait dire que la fluidité des dialogues a quelque chose de très… solide : tout est calé. Pour avancer d’un point à un autre, ces dialogues demandent en l’occurrence un sens aigu de la transition.

2) par ailleurs, Rostand a l’art de produire des successions d’événements, dans un effet boule de neige (ou domino) extrêmement efficace. Il trouve actes, faits et hasards adéquats, les distribue selon un timing qui rend l’ensemble inéluctable autant que vraisemblable (toutes proportions gardées).

Je me disais cela, c’est à dire passais d’un constat à l’autre au fil de ma lecture avant de comprendre qu’en réalité, ces deux forces de l’auteur n’en sont qu’une. Au théâtre de façon plus manifeste qu’ailleurs, paroles et péripéties occupent une fonction similaire. Ce sont elles qui permettent à l’intrigue de se dérouler.

En conséquence de quoi on pourra tenter cette hypothèse linguistique générale : transitions (dans le discours), coïncidences (dans le récit) et peut-être même éléments perturbateurs (dans le schéma narratif) sont une seule et même chose. Un arbitraire qui relie : un arbitraire nécessaire.

Lundi 7 février

Cette scène, cela fait quatre ou cinq fois que je la poste puis la retire. Je n’ai rien à en dire, il n’y a rien à analyser. Rien à part son formalisme, ses clairs-obscurs ; le jeu et la voix presque complémentaires des acteurs – l’une finissant dans les graves, l’autre toujours suspendue – ; le tableau de la puissance malade face au jeune soldat, mélange de retenue respectueuse et de témérité ; l’échange verbal qui se resserre en une parole unilatérale, nette, implacable, une parole de vérité. Mais tout cela est l’évidence même, je ne suis pas sûre que l’écrire ici présente un grand intérêt.

Seulement voilà, elle me réconforte, cette scène, et me réconfortant me renforce. J’y reviens souvent, elle me fait chaud au cœur. Ce matin c’est – décidément – la lecture de Todd qui m’y ramène (« I dont see any method at all, sir ». Mais quelle réplique !). La fois précédente c’était une mesure du gouvernement… La scène toucherait bien quelque chose d’universel. Ou de façon plus modeste, elle coïncide pleinement avec mon approche de ce que j’appellerais « l’adversité » (chacun des deux personnages jouant tour à tour son rôle ou au contraire, la désignant). Alors il faut présenter les choses à l’envers : ne pas la mettre dans Sarga serait un non-sens.

Samedi 5 février

La scène de « dépucelage » d’Euridice qui a lieu pendant sa nuit de noce avec Antenor est particulièrement intéressante. Elle montre l’acte sexuel entre les nouveaux époux et le montre longtemps, en cela elle est assez crue. Euridice est droguée (à son insu) ; ivre, elle doit aller vomir ; sa robe est défaite. Antenor ne la laisse pas, il veut consommer. Les deux se retrouvent dans la salle de bain, elle tombe dans la baignoire puis est jetée par terre pour plus de commodité. Elle s’esclaffe en découvrant le sexe en érection de son mari dénudé (elle n’en avait jamais vu a-t-on appris peu avant). Elle se laisse faire, épuisée. Les deux rient de temps en temps d’un rire nerveux, sinistre. Au moment de la pénétration Euridice souffre et étouffe quelques cris mais elle ne se plaint pas vraiment.

La scène n’est pas à proprement parler une scène de viol. L’héroïne est un peu malmenée mais comme on l’est lorsqu’on est saoul et que les gestes sont maladroits. On ne peut pas dire qu’Antenor ait l’intention de faire mal. Pourtant on comprend sans qu’il y ait la moindre ambiguïté qu’Euridice passe un « mauvais moment » (son amie l’avait prévenue). Les baisers sont rares et les mouvements brutaux. Toute douceur, absente.

On ne peut certes pas dire qu’Antenor ait l’intention de faire mal mais le plaisir d’Euridice l’indiffère. Il est tout occupé à ses propres sensations (son devoir ?). Et l’on comprendra un peu plus tard, tandis qu’il la place devant le miroir et l’embrasse sur l’épaule en exhibant leurs deux anneaux que c’est pour lui une évidence qu’elle est heureuse aussi, c’est-à-dire heureuse d’avoir fait l’amour avec lui autant que de sa situation. Tout cela a beau être totalement nouveau pour elle, sa satisfaction devrait aller de soi. Peut-être même Euridice devrait-elle lui être a priori reconnaissante. La scène malgré sa crudité me semble d’une subtilité admirable. La réalisatrice parvient à la placer exactement dans une sorte de zone grise, celle sans doute qui provoque tant de débats aujourd’hui même, en France, séparant la société en deux clans irréconciliables : celui des « salauds » qui ne verraient pas vraiment où est le problème au prétexte qu’un coït désagréable, douloureux ou juste un peu nul, cela arrive à tous (à toutes), et celui des « hystériques » qui crieraient au crime, ordinaire et patriarcal.

On est à vrai dire dans cette zone où se joue toute la complexité des relations intimes, entièrement dictées par l’organisation sociale. Ici personne n’est violenté contre son gré. Il n’en apparaît pas moins clairement selon quels mécanismes le renoncement au bonheur est imposé par le poids d’un conditionnement. C’est un long apprentissage qui a rendu Euridice docile et consentante. D’ailleurs, a-t-elle jamais eu le choix ? Elle a intériorisé le sort qui l’attend.

Voilà donc en quoi consiste la cohabitation sereine, la solidarité du couple au sein de la famille nucléaire : de la bonne volonté, une forme d’acceptation pour ne pas dire d’abnégation, ici de la part de la femme puisque c’est le regard que pose Martha Batalha avec justesse. Mais pour être tout à fait complet et si l’on avait affaire à un documentaire, on s’attendrait à scruter aussi ce qui se passe du côté de l’homme, à quelles obligations il doit se soumettre à son tour.

Dans le film on a cependant un point de vue parallèle, celui de la sœur Guida, devenue à la fois libre et précaire. Ce point de vue-là, alternatif, est déjà beaucoup. On n’en demandera pas davantage car en réalité tout est dit dans le croisement des destins sororaux. L’émancipation passe par le rejet à la marge. Guida est littéralement éjectée de la société. Mais de là elle fondera une famille de cœur. Pour les autres, dont sa soeur, qui ne peuvent échapper au confort, ils devront faire des concessions. La vie ne leur sera douce qu’autant que la répartition des forces et des tâches, ou plus exactement, la distribution des contraintes, le permet. Cette vie-là, toute acceptable qu’elle semble, restera flottante, comme absente, vidée de sa substance. Un mirage peut-être.

Vendredi 4 février

Il va m’être difficile de continuer la lecture du dernier essai d’E. Todd désormais que j’ai vu la très belle et très cruelle Vie d’Euridice Gusmao et sur laquelle j’essaierai de revenir plus longuement. En deux heures, le patriarcat y est mis au jour de façon absolument éclatante. Contrairement à ce que croit Todd (et c’est ce qui fait de son postulat de départ une erreur majeure), celui-ci n’est pas la négation de la solidarité homme/femme, mais plus simplement la détermination systématique du destin des femmes par les hommes. On le voit très bien dans le couple que forment Euridice et Antenor : domination masculine et entraide au quotidien ne sont en rien incompatibles : il faut bien vivre.

Mais encore faudrait-il définir ce qu’on entend par « solidarité », ce que Todd dans les 90 premières pages de son livre ne fait jamais. Homme et chien – homme et cheval ! – aussi sont solidaires.

Mardi 1er février

Il y a trois choses excellentes dans Amadeus, que je n’avais pourtant pas tenu pour un grand film lorsque je l’ai vu adolescente. La première, d’ordre purement esthétique, je m’en souvenais et constate l’aimer toujours :

– la vision dès le début du film de ce très vieil homme, blessé au cou, aux doigts recroquevillés par l’arthrose. Le Salieri tombant à terre puis, plus tard, narrant ses déboires dans sa chambre d’hospice m’a toujours semblé beau et terriblement émouvant de gestes et d’expressions empêchés (par l’âge et sa blessure dans l’histoire, par les couches de maquillage sur le tournage). Je suis certaine qu’il a inspiré à Ford Coppola son non moins sublime (je parle encore du personnage, pas du film) Dracula. Peut-être un jour faudra-t-il que je m’interroge sérieusement sur mon amour sans réserve de ce kitsch-là.

– Ses plaintes mêmes, cruelles et justes : « Tout ce que je voulais, c’était célébrer Dieu. Il m’a donné ce besoin puis m’a rendu muet. Pourquoi ? S’il ne voulait pas de mes louanges, pourquoi m’avoir implanté ce désir comme de la concupiscence ? Pour ensuite me priver de talent ? »

– La scène d’écriture du Requiem sous la dictée de Mozart. Deux professionnels au travail. Simple, lumineux. Aujourd’hui encore, il y a une grande émotion à voir la célèbre partition se construire ainsi. L’idée de l’écriture par Salieri, avec l’ajout successif des parties instrumentales, que le spectateur entend en même temps que Salieri les imagine, me semble assez géniale. Didactique et géniale. Une telle association est rare de ma part. Mais voilà, on dirait que ma mue est bien entamée.