Vendredi 21 octobre

Quel trauma. Je viens de finir un livre où sont citées Annie Ernaux, Céline Sciamma et Virginie Despentes à tour de page. Bon sang il ne manquait plus que Sapienza et son Art de la joie ! (1)

Un livre où Faulkner et Robbe-Grillet sont fortement critiqués, l’un parce que trop cynique et fasciné à peu de frais par les mauvais garçons, l’autre parce que trop peu conscient de son statut de dominant.

Ce livre, c’est le dernier d’Alice Zeniter : Toute une moitié du monde. L’autrice ne place pas son propos en terme de débat, et c’est heureux. On reconnaîtra dans son texte une volonté, simple et dénuée d’orgueil inutile, de déplier son rapport à la littérature. A. Zeniter évite toute posture, plaisante régulièrement et déroule sa réflexion sans pénible étalage de culture, ce qui la rend éminemment sympathique. Son propos n’en est pas moins dérangeant, car il semble se précipiter, tout faire pour coller à un discours désormais rebattu. Quels que soient les détours (apparents) empruntés par l’autrice, c’est là qu’ils aboutissent. Je le dis sans colère, et même en plaisantant, mais je regrette que cette lecture dont je me rejouissais se soit avérée à chaque page plus décevante, tant elle est éloignée de (et je crois incompatible avec) mon approche de la littérature.

Je reprendrai quelques points.

I Une problématique problématique

Non, vraiment pas. De mon côté je ne vais pas « au pays de la fiction » et n’ai jamais été « reconnaissante » à des personnages d’exister. À l’épreuve du brevet des collèges, quand on m’a demandé en quoi la littérature permettait de s’évader, j’étais déjà bien ennuyée à l’idée de devoir trouver quelques exemples pour illustrer une telle ânerie. Mais si l’on m’avait demandé en quoi les romans font mieux comprendre le monde, j’aurais été tout aussi embêtée. Pas A. Zeniter apparemment, puisque tout son texte est une longue dissertation sur cette problématique posée dès les premières pages (comme l’exige l’exercice) : en quoi puis-je affirmer que « la fiction m’arrache au monde et qu’elle m’éduque sur lui » ?

Si je lis de la littérature c’est parce qu’elle seule crée du langage. Il n’y a que cela qui compte pour moi. Je vois bien à quel point je me prive de plaisirs (joyeusement naïfs, presque enfantins) avec mon obsession. Mais à vrai dire, je m’intéresse peu à la fiction en littérature (au cinéma c’est différent). J’ai d’ailleurs souvent évoqué ma méfiance envers tout récit (pas plus loin qu’ici). Ainsi dois-je faire un aveu. Si je continue à lire certains auteurs bien précis, ce n’est pas pour les histoires qu’ils inventent (malgré, par exemple, leur veine sociale, les intrigues qu’ils déploient et les retournements qu’ils bâtissent avec brio), mais pour une unique raison : leur tentative de faire contenir ces histoires dans leur langue (2). Les fictions, comme les personnages, me plaisent et m’intéressent bien sûr. Mais en tant que constructions linguistiques. Et si c’est toujours là que se porte ma curiosité, c’est parce que ce décollement de la langue suscitera chez moi (et peut-être d’autres) des émotions.

Ce qui me bouleverse, ce ne sont donc pas tout à fait des situations, mais bien la manière de les dire. Car après tout : les situations en littérature ne sont pas autre chose qu’une manière de dire. À ce titre, j’aime la littérature pour ce qu’elle est. Jamais très longtemps pour les illusions (par exemple de personnages) qu’elle pourrait produire. Il n’y a, dans ces conditions, nulle évasion pas plus que d’éducation. Il y a écoute d’une résonance jusque-là inouïe, toucher d’une texture inédite. Ainsi et avant tout le reste, quelques précieuses sensations.

II Littérature et représentation

Par ailleurs, croire comme le fait l’autrice que la littérature manque de représentations féminines, noires, LGBT parce que ces représentations permettraient une plus grande identification à ces catégories est à mon sens une erreur. Ça c’est précisément la fable contemporaine, son storytelling. L’obsession des critiques littéraires, peut-être des éditeurs. Et on dirait que montrer des noires lesbiennes dans les romans ouvrirait l’imaginaire et rendrait les gens plus tolérants. Sur ce point, Alice Zeniter me semble faire davantage que décrire un goût personnel (« j’aurais aimé trouver des héroïnes dans les romans que je lisais enfant »). Elle devient prescriptive. On peut voir alors son essai comme un manifeste. Doux dans sa forme, mais tout de même. Affirmer la nécessité de la représentation de toutes et tous pour un auteur est une garantie immédiate de succès et je ne doute pas que cet essai-promenade en soit un. Parmi les effets immédiats de la publication, Toute une moitié du monde pourra par exemple constituer un premier pas décisif vers l’entrée de l’écrivaine dans le cercle des autrices féministes médiatiques nationales (3). Son affirmation n’en sera pas moins problématique. La littérature n’est pas une affiche publicitaire.

Car en effet, les campagnes de pub sans doute, mais aussi le cinéma, les téléfilms et les séries, parce qu’ils sont capables de s’adresser à un large public (4), ouvrent l’imaginaire et nous rendent plus tolérants (et dans ce cas, tant mieux). Mais ce n’est pas le problème de la littérature. Elle regarde ailleurs, et tant mieux également. Ceci pour deux raisons. Tout d’abord parce que la proportion de lecteurs est trop faible pour changer les représentations d’une société entière.

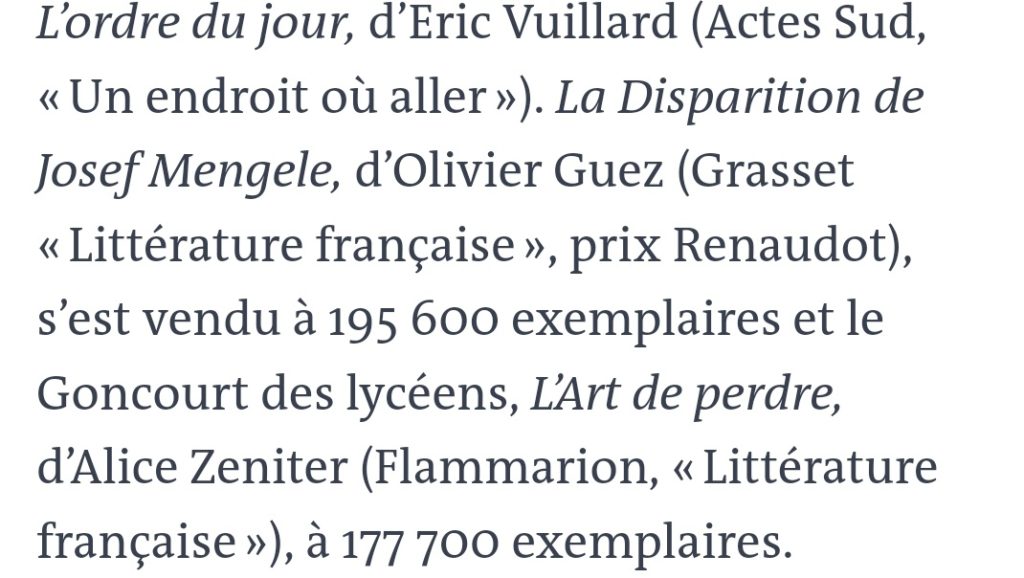

Pour se faire une idée de ce que je veux dire par « proportion trop faible », voici les chiffres des ventes de quelques très gros succès littéraires de ces dernières années (je parle d’auteurs français). En 2017, le Goncourt s’est vendu à 299 000 exemplaires. Il s’agissait de

C’est la seule liste que j’ai trouvée, je ne l’ai pas choisie. En cherchant au cas par cas, pour les succès plus modestes il faut retirer un zéro. 20 000, 30 000, 40 000 exemplaires vendus… les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il ne s’agit pas d’en développer la moindre amertume, mais d’être bien conscient de quoi l’on parle ici. Avec un nombre aussi dérisoire de récepteurs, la littérature ne peut influencer autrement que de manière marginale et sur le très long terme.

Ensuite, et c’est le plus difficile à expliquer, celle-ci n’a que faire des représentations parce que le passage par les mots engendre d’autres comportements qu’avec la diffusion d’images de masse. C’est mon hypothèse. Je me risque à un développement, qu’il me faudra peut-être renier ou moduler plus tard.

Pour ma part, si je lis l’histoire d’un poulpe et parviens, via la langue à trouver matière et chemin à m’émouvoir du récit de ses aventures, alors c’est que je pourrai le faire de n’importe quel autre être vivant. Car la langue écrite est un irréductible filtre entre soi et le monde, contrairement à l’image qui s’imprime directement sur la rétine et crée aussitôt, que l’on soit devant une fiction ou non, un effet – je dis bien un effet de réel. En revanche, lorsqu’il faut le puiser dans les mots, qui sont des abstractions (contrairement aux images qui montrent immédiatement la chose), lorsqu’il faut en passer par eux, c’est avec l’avènement du sentiment lui-même que quelque chose en soi s’ouvre (identification, empathie). Non dans l’incarnation qui le suscite. La littérature, aussi réaliste soit-elle, crée un autre réel. Elle en crée, précisément, une lecture. C’est sa limite, mais aussi sa richesse.

En poussant un peu plus et pour illustrer les conséquences de mon propos, je dirais qu’Alice Zeniter se trompe en croyant que croiser des personnages féminins fictifs susceptibles de lui servir de modèles l’aurait aidée. Un peu soulagée peut-être – j’entends parfaitement la souffrance dont elle fait part dans le livre, celle d’une petite fille élevée dans un environnement étriqué. Mais pas formée. Certainement pas : la lecture ne nous façonne pas ainsi. Je pense qu’en s’en tenant à une littérature classique, andro-centrée et patriarcale, d’où n’émergeaient que des héros virils et son lot de personnages secondaires pas toujours édifiants, elle avait tous les récits nécessaires pour savoir ce qu’elle ne voulait pas être (une femme soumise et dépendante, en l’occurrence des hommes). Elle avait, en creux, l’image dont elle dit avoir eu tant besoin. Enfin tenait déjà, par bribes et accumulations de percepts (5), ce qui la constituerait plus tard. Ici une qualité humaine, ou bien animale, là un sentiment singulier, là encore une réaction inattendue dans une situation précise… tout était déjà en place. Tout attendait, tapi mais on le devine, bouillonnant, que la jeune fille acquiert la liberté des adultes.

III Changer les hommes ?

Alors qu’en est-il pour les hommes, tout autant privés de modèles romanesques féminins ? Il en sera de même pour tous, de même pour un homme ; de bonne foi du moins. Qu’on appellera Jean-Mi pour plus de commodité. Pas plus qu’une femme, même isolée, même solitaire et même sans soeurs, Jean-Mi n’a besoin de lire de romans sur des femmes fortes pour éventualiser l’existence, dans la vraie vie, d’êtres de sexe féminin courageux. Il ne deviendra pas féministe parce qu’un livre d’Annie Ernaux lui est tombé dans les mains. Ceux qui s’épenchent depuis plusieurs semaines pour expliquer que c’est ce qui leur est arrivé, cette révélation subite à la lecture de cette littérature explicitement féministe, font œuvre de mystification. Ils reconstituent après coup une prise de conscience, déjà effective avant elle. Ils racontent une belle histoire et ce faisant, contribuent à consolider encore un peu plus la légende qui a mené l’autrice au Nobel. Après tout on ne prête qu’aux riches.

Éventuellement, Jean-Mi pour entamer sa mue féministe a juste besoin de voir ce qu’est, par exemple, un acte de courage, et pourquoi pas dans un roman, et alors chez n’importe quel personnage. De ce point de vue-là, Alain Robbe-Grillet a raison : l’identité d’un personnage est un leurre, quelque chose d’absolument superflu. Robbe-Grillet comprend qu’en littérature il faut savoir retourner à son essence pour ne pas la perdre de vue – la dénuder dirait A. Zeniter ; il ne fait que rendre plus flagrante la faculté du roman à produire par la langue, via le tressage linguistique qui le constitue, d’abord et surtout des combinaisons de situations.

Revenons à Jean-Mi, ou plutôt à son frère Romuald qui est, lui, de très mauvaise foi. Si Romuald refuse de voir les femmes courageuses qui l’entourent, c’est tout simplement parce que ce n’est pas dans son intérêt. Il tient trop à son confort de petit dominant.

Pour changer les choses, puisqu’au fond, dans Toute une moitié du monde c’est bien de cela qu’il s’agit, il faut changer les intérêts de chacun. De tous les hommes, Romuald y compris. Changer leur intérêt à tous, c’est-à-dire changer les mœurs. Pour le dire autrement, si un homme ne se rend pas sensible et disponible de lui-même à la cause féminine (par exemple grâce à son goût pour la lecture, que les romans parlent de femmes ou non), il ne le deviendra que dans le cadre d’un changement collectif. Un changement imposé.

Rien à voir, dans ce cas, avec l’art.

IV La forme, cette grande absente

Cette focalisation sur la question de la représentation (de l’inclusivité) dans les romans ne serait pas un problème assez important pour que je l’évoque si elle n’amenait pas l’écrivaine à se demander à plusieurs reprises (au début, au milieu, à la fin du livre) quels seraient les bons scénarios à mener avec les bons personnages. Dans tout ça, pas une interrogation sérieuse sur la forme. Juste quelques paragraphes de rigueur sur la tâche qui revient à l’écrivain de revigorer les mots, avec l’image, assez belle, d’une couverture trop lourde et qu’on doit retirer ; puis un chapitre où il est vaguement affirmé qu’il faut chercher ailleurs que dans les romans « as usual » (intrigue – personnages hauts en couleur – péripéties – fin vraisemblable) de quoi – toujours – s’extraire du monde et apprendre sur lui. Ah non, raté, c’est encore ici une question de scénario, dont il faudrait de temps en temps « bifurquer ». Sur la forme, rien décidément.

V Approximations

En revanche, mais sans surprise viendra dans la foulée un chapitre sur ce que doit endurer une jeune femme qui écrit (cette jeune femme passant de la frustration de lectrice à celle d’écrivaine), parce que chaque fan, éditeur, journaliste, photographe a des attentes sur ce qu’elle devrait montrer d’elle. Ici plus qu’ailleurs, l’injonction à la séduction serait un poids.

Comme si ce n’était pas tout autant le cas des hommes. Comme si le corps, la figure mais aussi la posture des uns et des autres, jeunes, vieux, fringants, recroquevillés, beaux, disgracieux, désinvoltes, farouches, sympathiques, mysanthropes, concernés, coopératifs, agressifs, dents blanches ou cigarettes n’étaient pas de toute façon scrutés et commentés dès lors qu’ils sont dans la boîte. A. Zeniter elle-même ne se gêne pas pour écrire dans son livre que M. Houellebecq est « laid ». Dans les pages culture des magazines on trouve aussi des photos d’auteurs mâles dans des positions totalement absurdes. Les questions personnelles, souvent affligeantes et sans aucun lien avec l’écriture s’y avèrent un passage obligé. Qu’on en convienne. Hommes et femmes : les injonctions débiles sont des deux côtés. Des-deux-côtés-bon-sang. Et autre scoop, chacun.e fait dans ces conditions contre mauvaise fortune bon coeur. Ce nivellement par le bas, endémique, ce règne de la médiocrité – qui en réalité ne s’intéressent aux différences de genre que de manière très superficielle – ne sont pas dits. Dans le livre pas plus qu’ailleurs. Pour cela, il aurait fallu qu’A. Zeniter se décentre un peu des discours qu’a entraînés sa transformation physique.

En outre l’autrice enchaîne tout de même quelques énormités que je ne veux pas laisser passer. En citant Toni Morisson qui aurait inventé l’écriture pro-minoritaire (je ne l’ai jamais lue, elle est peut-être, et le crois volontiers, une écrivaine géniale), elle ignore par exemple quels noirs et quelles femmes, quels personnages gays, hétéro- ou bisexuels puissants – pas au sens de testostéronés ; ni même héroïques ou désirables, c’est vrai, mais profondément marquants et d’un réalisme forcené – a montrés Chester Himes – un homme.

Elle déclare qu’à cause de la prédominance masculine en littérature, trop d’avortements sont racontés dans les romans et pas assez de naissances. Comme si un avortement n’était pas une expérience féminine. Comme s’il ne s’y trouvait pas une situation passionnante à saisir pour une romancière (pour s’en convaincre, voir Trois cafés, mon dernier texte en ligne, fin de la partie II et début de la III).

Contrairement à ce qu’affirme A. Zeniter, L’amant de Lady Chatterley décrit évidemment le plaisir érotique de Lady Chatterley ; D. H. Laurence a même interrogé sa femme pour écrire les scènes de sexe (pas toujours très réussies, je le concède, mais certainement pas racontées du seul point de vue masculin). Ne pas avoir perçu une telle intention, pourtant transparente, de la part de l’auteur est pour le moins étonnant.

Je passe pour ne pas être trop longue sur les multiples contradictions qui jalonnent la partition faite par l’écrivaine entre ce qui est supposé être viril et féminin. Sur ce plan aussi, le texte multiplie les tartes à la crème (6).

Je reviendrai en revanche sur la fin du livre qui, de manière somme toute assez convenue s’attarde sur la catastrophe annoncée, le réchauffement climatique. Je trouverais dommage que cette question devienne un passage obligé de l’écrivain engagé (surtout que dans le cas qui nous occupe, on a commencé avec la pandémie. Ça fait beaucoup).

Car enfin nous dit-on, comment écrire sur le futur quand il est incertain ? Certes, incertain. Mais incertain comment ? Anne Zeniter veut-elle dire plus incertain que pendant la Révolution française et la Terreur qui s’ensuivit ? Que pendant la grande guerre ? Ou sous le régime de Vichy ? Apparemment, oui. Incertain, même, au point de lui faire se demander, avec une légère minauderie, comment elle pourrait, dans ses prochains romans, employer la prolepse, cette figure de style qui projette les personnages dans l’avenir. Sérieusement ?

Allons, qui a peur aujourd’hui, vraiment peur ? Pas de devoir payer son chauffage plus cher le mois prochain, mais de l’état du monde dans trente ans ? Qui en éprouve une réelle angoisse ? Qui rien que d’y penser se sent la poitrine oppressée ? Je n’ai rencontré personne correspondant à ce signalement, même parmi mes camarades militants. Pour ma part, j’espère que tout s’écroulera bien vite et qu’il nous faudra retourner au transport à dos d’âne (au formidable baudet du Poitou, dans ma région). Mais je sais que ça n’arrivera pas. Je sais que tout continuera, simplement avec plus de tempêtes sur nos têtes et de déchets nucléaires sous nos pieds. Plus d' »épisodes caniculaires », d’inondations soudaines, d’asthmatiques, d’allergiques, de morts impossibles à recenser. Et que tant bien que mal, ça tiendra. Les parkings continueront à défigurer les paysages, Alice Zeniter peut reprendre les prolepses.

Mais puisqu’à la croire, user de cette figure de style n’est plus envisageable, au moins est-il toujours temps pour la fiction, dit-elle, de nommer les espèces en train de disparaître. C’est que si l’humanité est dans la panade, l’écrivain a lui aussi sa part de responsabilité :

« Je ne peux pas m’empêcher de penser que si tant d’espèces ont pu disparaître, c’est qu’elles manquaient déjà au pays de la fiction et que leur absence criait qu’elles étaient quantité négligeable, qu’elles pouvaient disparaître et que le monde continuerait à exister, comme les petits mondes des romans, capables de tourner sans oiseaux, sans insectes, sans mammifères, sans arbres ni herbes… »

Je ne sais pas comment on peut écrire une chose pareille sans rougir. Comment on peut dépolitiser autant le réel pour prêter dans le même temps tout pouvoir à la littérature. J’en éprouve le plus grand et le plus sincère désarroi.

Pour compléter son pélerinage, je suggère à l’écrivaine tourmentée d’écrire quelques fictions radiophoniques pour France culture et deux ou trois tribunes dans nos grands journaux nationaux pour réveiller les consciences. Oui je plaisante encore.

Mais je dois cesser mes critiques.

VI Antithèse en forme de conclusion

Car malgré leur grand nombre, il me faut reconnaître que l’autrice a fait avec ce texte un travail honnête. Je dois, de mon côté, faire cet effort d’honnêteté. La balade, riche en références (certaines d’ailleurs, plaisantes. J’ai noté plusieurs noms jusque-là inconnus) et en bifurcations, a beaucoup de charme. Ce qui est la grande force de Toute une moitié du monde, c’est la manière dont Alice Zeniter intègre son expérience personnelle à sa réflexion, et inversement. Comment expérience et pensée s’y tissent en permanence. Le propos qu’elle développe m’a laissée de trop nombreuses fois, comme on l’a vu, perplexe. Toutefois, je perçois bien que l’autrice tente, dans une forme toujours accessible, de faire état de sa tentative, à la fois franche et fourmillante, de s’extraire d’une écriture romanesque cousue de fil blanc. Dommage que sa croyance au pouvoir du roman – au pouvoir de la romancière – l’amène à se tromper de réponses.

En cueillant sa matière dans un discours déjà existant, l’autrice va vers le consensuel – plus exactement, y retourne à grandes foulées – là où il faudrait inventer. Elle ne crée pas l’offre : répond à une demande. En la lisant j’avais souvent envie de lui dire « Oublie toute cette gravité, amuse-toi, et même bidouille. Dans les jardins, les bureaux, au bord de l’eau, mets tous les personnages que tu veux. Mais surtout, n’écris jamais poussée par le sens du devoir ».

Laisse la littérature à son inutilité. Une inutilité totale, qui la tient là ; nous place face à sa présence, et donne au seul fait d’être sa beauté. Une inutilité telle qu’il n’y a pas de mot pour la dire. Peut-être l’inutilité

du jeu.

À bien y réfléchir le livre m’a perdue en chemin pour une raison, une seule.

Il y manque cruellement la radicalité.

Notes de bas de page

(1) Quelques précisions nécessaires : les femmes nommées au début du billet ne sont pas convoquées pour la qualité de leur œuvre (pas plus que Toni Morisson, dont on trouvera de nombreux passages d’une interview). Car là n’est pas le « sujet ». En retour, c’est bien de leur rôle de figures incontournables du féminisme médiatique national que je m’amuse.

En revanche, je pourrais déplorer que les personnages de Laurent Mauvignier soient bel et bien pris en exemple pour leur force de suggestion, car cela me paraît tout simplement aberrant. Mais il faut reconnaître que leur évocation dans Toute une moitié… , bien qu’élogieuse, reste anecdotique. En outre, pour ce que j’en ai lu, Mauvignier ne s’illustre pas vraiment par le féminisme de sa plume. Je crois y deviner la raison pour laquelle il ne fait qu’une apparition éclair dans le livre d’A. Zeniter.

Quant à Umberto Eco, il est cité allègrement. Il est vrai que le sémanticien a beaucoup écrit sur l’art littéraire. Mais il serait peut-être temps d’admettre que c’est un piètre écrivain ! Sans le décrédibiliser totalement, ce fait, partout occulté, devrait obliger à prendre ses affirmations sur la littérature avec quelques pincettes. A minima. Je le dis d’autant plus fermement que j’ai longtemps voué un culte à Eco, avant de comprendre que c’était la figure de l’universitaire linguiste, à la fois érudit et populaire mais surtout italien que j’aimais en lui, bien plus que le résultat objectif de ses travaux.

(2) 1- contenir 2- ces histoires 3- dans leur langue. On peut comprendre ces trois chiffres davantage comme une addition que comme une simple succession : contenant, histoire et langue sont les composantes d’une recette qui produit de la littérature. Mais la mangue, non, la langue est l’ingrédient qui m’attire, le miel dont je me repais.

(3) À chacune son style. Avec cet essai et ses applications romanesques, Alice Zeniter a trouvé le sien.

(4) J’écris ces mots au sortir d’une formation Collège au cinéma sur Johnny Guitare de Nicholas Ray (1954), axée sur l’émergence d’un western féministe.

(5) Le terme du jargon de la psychologie et de la philosophie est repris dans Toute une moitié…. Il désigne l’ensemble des perceptions produites à l’occasion d’un événement ou d’une situation donnée. Si je ne me trompe pas Gillles Deleuze réserve ce terme aux perceptions (à la fois réelles et imaginées) du lecteur provoquées par l’avancée dans la fiction et la succession ses péripéties.

(6) Je cède à la tentation et jette le tout en vrac. Tout d’abord, j’ignorais que la monstruosité était une spécificité masculine (cf tragédie antique). Tout comme le cynisme (cf moi, parfois – deux de mes collègues, sans limite – Blanche Gardin, qui bat tout le monde).

A. Zeniter cite la pratique par Carrère des arts martiaux mais tait son intérêt pour le yoga, bien plus doux dans notre imaginaire, et dont il dit je crois qu’il l’a sauvé de la dépression. Au passage, la figure de l’écrivain neurasthénique, voire souffreteux tourne elle aussi à plein régime, le monde littéraire ne met pas en avant que des forces de la nature.

Alice Zeniter se moque gentiment de la référence de Faulkner à Yeats, pourtant « si fragile » (un de plus), pour illustrer le fait qu’il aurait pu se damner pour faire un bon roman. Mais c’est que l’autrice est la seule à voir dans la référence à l’Ode sur une urne grecque une valorisation par Faulkner de la masculinité ! Faulkner, ici, ne pose tout simplement pas les choses en ces termes. Sa remarque n’a rien de machiste. A. Zeniter est ici hors sujet.

Plus largement, je crois que l’écrivaine passe trop vite sur une problématique, qui est celle de la nécessité de puiser en soi la force de créer. Faire une oeuvre (on pourrait tout aussi bien dire « en accoucher », cette métaphore féminine n’est pas plus exceptionnelle que celle d’une puissance virile en lutte avec sa création) demande pour tout artiste une énergie folle. Chaque écrivain.e a dû, doit composer avec cet impératif. Le corps parfois a repondu à ce dernier par une routine obsessionnelle, parfois par l’abus d’alcool, ou par la cigarette, parfois par la retraite et la solitude, par l’absorption de fruits pourris, parfois par une activité frénétique, la bamboche déraisonnable, par de longues périodes d’abstinence (comme les boxeurs américains !), par le mauvais sommeil, et parfois par le sport. Cette question de la force créatrice n’a, disons-le, pas grand-chose à voir avec le masculin et le féminin. Elle est transgenre.

La littérature manquerait de jardins, là encore à cause du patriarcat. Pourtant les descriptions de la nature ne me semblent pas si rares dans la littérature classique, aujourd’hui elles paraissent d’ailleurs plutôt superflues pour de nombreux lecteurs impatients (dont moi, souvent). Il est vrai que si je pense à la littérature américaine, je verrai davantage de grands paysages vierges que de closeries et de potagers gentiment ordonnés. Le fait qu’on trouve une nature plus volontiers sauvage invalide-t-il l’attention portée par l’écrivain au vivant ? Sauvage = homme, discipliné = femme ? Mon dieu, non ! Si une autrice a envie de décrire un jardin, qu’elle le fasse. Mais le faire juste pour le principe me semble plus gênant. Et surtout, en quoi ne pas avoir envie de le faire serait-il la marque d’un renoncement ? On peut tout simplement ne pas y voir d’intérêt…

Je relève enfin que l’autrice regrette la quasi absence d’enfants dans les romans écrits par des femmes, du fait d’une probable autocensure (combien de romans ont pourtant pour base la famille nucléaire ?), pour nous expliquer aussitôt qu’elle n’a pas eu d’enfants… afin d’être libre d’écrire comme et quand elle le désire (si je me permets ainsi de mêler la question de l’écriture et ses choix de vie, c’est parce qu’A. Z. le fait explicitement). J’ai écrit un billet pour saluer le pas de côté que fait Letourneur dans Énorme, pour s’affranchir des croyances collectives. Alice Zeniter, la personne, fait évidemment ce qu’elle veut. Mais force est de constater que des deux artistes, c’est elle qui semble céder à une vision stéréotypée de la maternité. C’est elle qui pense qu’il faut choisir entre créer et donner la vie.

À vrai dire, si l’on regarde tous ces points objectivement, on constate que l’autrice picore dans bon nombre de clichés. Plus grave encore, sous prétexte de promenade (on va là où l’envie nous porte), elle évacue systématiquement tout élément susceptible de dire autre chose, voire l’exact opposé, de ses affirmations : l’essentiel reste de maintenir une bi-partition artificielle. Malgré son but louable, cette dénonciation des stéréotypes de genre traduit une grande confusion et une partialité dommageables.